Каину дай раскаянье

и не забудь про меня…

Б. Окуджава

В седьмом классе к нам пришла новенькая, и всё изменилось, перевернулось в калейдоскопе моей жизни, сложилось в новый узор. Она появилась в дверях класса в первый день осени буднично неожиданно, с той простотой неизбежной данности, с какой и входит на цыпочках судьба. На ней была такая же, как у всех девочек, строгая коричневая школьная форма, обнятая чёрным фартуком, но портфель был солнечно голубого цвета, как будто сделанный из небесного материала, а в пшеничном водопаде волос своевольно раскинула крылья белая чайка заколки, вот-вот готовая взлететь. Было что-то особенное, необъяснимо притягательное в чертах её лица, улыбке, манере говорить и держаться. И имя у неё было необычное – Дарина. Она показалась мне посланницей из другого мира – незнакомого и уже таинственно близкого мне. Предчувствие встречи с родной душой вдруг озарило меня в то мгновение, навсегда оставшееся в памяти, когда Дарина стояла у доски в меловой солнечной белизне, а учительница просила любить её и жаловать. И я уже любила её.

Оказалось, что наша новая одноклассница приехала в Москву из Киева: её отец, военный авиаконструктор, получил важный государственный заказ в области космических технологий (на дворе было начало 80-х). Семье предоставили ведомственную квартиру на Кутузовском проспекте, а Дарину определили в нашу престижную английскую школу. На первой же перемене я подошла к ней, и мы забросали друг друга серпантином вопросов и ответов, удивляясь совпадению вкусов и интересов, радуясь созвучию. Так начался наш диалог длиною в жизнь.

Есть люди, как будто окружённые особой воздушной средой с повышенным содержанием кислорода. Хочется постоянно быть рядом с ними – в потоке ярких событий, под током сильных эмоций. Именно такой была Дарина. С ней мир обретал новые краски и образы, будни превращалась в праздник, неудачи отступали. А ещё она была красива, эта девочка с редким именем и необычным цветом глаз – сине-нефритовым – меняющим оттенок в зависимости от световых своеволий дня. Но внешняя привлекательность Дарины всегда казалась мне отражением её внутренней красоты.

Я стояла тогда на важном жизненном перекрёстке, точнее перепутье, не зная, в какую сторону пойти. Мне давно уже хотелось сбросить заношенное облачение детства, из которого я выросла, но я плохо представляла, что должно явиться на смену – какие одеяния и деяния. Дружба с Дариной явилась тем свежим, смелым ветром, который сорвал с моих плеч цветные лохмотья легкомыслия, заставив обрастать новой кожей самопознания. Сама Дарина давно миновала эту стадию, хотя и была на несколько месяцев младше меня. В свои неполные четырнадцать лет она казалась мне совершенно взрослым, самодостаточным человеком со своим особым мироощущением и непреложной системой ценностей, раз и навсегда определённой.

Меня обрадовало то, что Дарине было интересно со мной так же, как и мне с ней. Вероятно, она была по-дружески снисходительна к моему тогдашнему инфантилизму, восприняв его лишь как временную оболочку моей сути. Я томилась в границах материального мира и искала духовную первооснову жизни, не довольствуясь суетой преходящего. Но рядом со мной не было человека, который привёл бы к общему знаменателю мои метания и искания, открытия и откровения. Мне не хватало умного собеседника, способного отразить мои мысли и чувства в бесконечных зеркалах духовных созвучий. И вот такой человек явился – судьбоносно своевременно. Именно Дарина окончательно сформировала меня как личность. В то время я представляла собой «необработанный мрамор», который ждал прикосновения чутких рук мастера. Без Дарины я, возможно, так и осталась бы угловатой первоосновой самой себя, фрагментом неосуществившегося замысла. Как Пигмалион изваял Галатею, так и моя подруга, сама того не ведая, создала цельную скульптуру моей личности, которая в дальнейшем выдержала испытания на прочность. Мрамор не поддался коррозии времени. Дарина подарила мне меня навсегда – дар главный, дар бесценный.

Помню наши первые долгие осенние прогулки после уроков в школьном сквере, где мы протаптывали тропинки в плотном ковре опавших листьев и, отвлекаясь от серьёзных разговоров, собирали в карманы курток яркие, отполированные холодным солнцем каштаны. Я тогда уже звала её Дар. Знаешь, Дар… Понимаешь, Дар... Она всё знала и всё понимала.

Как ни странно, имя Дар очень подходило ей, хотя в ней не было ничего мужского – напротив, она была женственна и даже обманчиво беззащитна в своей подростковой хрупкости – невысокая, тоненькая. Её сила была в другом – в острой проницательности и быстром уме. Она легко проникала в суть вещей, минуя в наших спорах громоздкую многоступенчатость логических обоснований, с помощью которых я пыталась добраться до ускользающей истины. Но это был ум не математический – скорее, бытийный. Дар рано постигла взаимосвязи жизненных явлений, событий, противоречий и делилась своими открытиями со мной, тоже склонной к философствованию. У меня осталось ощущение, что все четыре школьных года мы с Дар пребывали в непрекращающемся диалоге. Даже расставаясь ненадолго, мы продолжали мысленно разговаривать друг с другом. Мы облекали мир в словесные одежды, подыскивали для него подходящие стили и фасоны толкований. Мы создавали свой словарь понятий, символов, образов. Мы совершили открытие: созвучно воспринятое и названное бытие сближает больше, чем кровное родство. Никто никогда не подходил ко мне так близко, как Дар.

Мы обе много читали, увлекались поэзией и философией, по-пастернаковски докапывались до сути вещей. И, конечно, сами писали стихи. Нам обеим так грустно и нежно звенели серебряные колокольчики поэзии начала 20-го века, вдохновляя продолжать этот символический перезвон мятежных душ. Дар также приобщила меня к опере и балету – благодаря её отцу, добытчику дефицитных билетов, мы пересмотрели весь репертуар Большого театра. Любовь к живописи тоже расцвела во мне не без участия Дар, хорошо разбиравшейся в разных школах и течениях этого колдовского вида искусства. Часто после уроков мы ехали в Третьяковку или в Музей изобразительных искусств на Волхонке – на самом деле не пушкинский, конечно, а цветаевский, о чём я тоже узнала от Дар. Я «впитывала» картины, книги, музыкальные шедевры, имена гениев, как изголодавшаяся по живительной влаге земля, и чувствовала, что прикасаюсь к тончайшему покрову вечного, наброшенному на временное и тленное, растворяюсь в этом вечном, преобразуюсь в нём. Всё, что я до этого наугад и наобум выбирала для себя из золотого культурного запаса, также и для меня – вот ведь чудо! – накопленного человечеством, теперь было «рассортировано» по стилям и эпохам, гармонично соотнесено друг с другом.

Я любила приходить в гости к Дар – в мир благодатного и благодарного воссоединения двух культур, русской и украинской, разнообразно обогативших друг друга. Большая библиотека семьи состояла из книг на обоих языках, на стенах висели репродукции картин русских и украинских художников. Дар считала своим родным языком украинский, хотя не хуже меня владела нашим великим и могучим «советским эсперанто» – лучше всех в классе писала сочинения, а её стихи на русском языке восхищали глубиной мысли и живой образностью. Всей душой любившая Дар, я полюбила и всё украинское. Я выучила много украинских слов – ведь летом после седьмого класса мы собирались в гости к бабушке Дар в город Гуляйполе на родину легендарного Нестора Махно. Когда бабушка звонила Дар, они разговаривали по-украински. Мне очень нравился этот живой, сочный, фонетически изобретательный язык, как будто поддразнивающий русский, ловко от него ускользнувший – своевольно ушедший на свои лексические просторы и смысловые глубины.

В восьмом классе мы с Дар решили, что посвятим жизнь литературе. Гоголь был нашим любимым писателем. Гений русского слова, родившийся в тогдашней Малороссии, он создавал новые, живые, мифологизированно яркие, необычные и в то же время узнаваемые литературные миры. Гоголь органично сшивал русское и украинское в одно целое, о чём и сам замечательно написал: «Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

«Мы с тобой – совершеннейшее в человечестве», – говорила я Дар, свято в это веря.

Тогда никому бы не пришло в голову с мясом отдирать две наши культуры друг от друга, «делить» Гоголя на части, доискиваться, кем он был на самом деле – русским или украинцем. Для нас Гоголь был чутким толкователем бытия – язык его произведений мог быть каким угодно, суть заключалась не в этом. А в том, что Гоголь забрасывал литературный лот в такие глубины жизни и людской психологии, куда никто до него не добирался, и был в то же время прост и доходчив, по-доброму ироничен и понятен даже детям. Мне очень повезло, что Гоголь писал на русском языке, владея им так же хорошо, как украинским, благодаря чему я могла познакомиться с его произведениями в оригинале. Дар, разумеется, читала Гоголя также и на украинском, не расплескав ни капли живительного эликсира из его творений на пиру мировой литературы.

В старинном кинотеатре памяти до сих пор мелькают кадры наших с Дар школьных зим – безобманно снежных, вьюжно неистовых, сказочно шварцевских. Январи тогда взвинчивали холода под сорок. Мы шли домой из школы в ранних сумерках, в медовом свете неярких фонарей, с белой тушью инея на ресницах, и наши лица обволакивал густой пар, потому что мы продолжали что-то говорить друг другу осипшими голосами. Мы ныряли в сугробы и пытались куда-то плыть, оставаясь на месте, хохотали, вымокали до нитки, а потом вваливались, как две снежные феи, к Дар, пили чай и медленно отогревались. И снова – говорили, говорили, говорили. Мама Дар разгоняла нас далеко за полночь, напоминая, что завтра рано вставать, и почти силком уводила меня в гостевую комнату. А наутро нас ждал вкусный завтрак – вареники, сырники со сметаной, хворост – и я говорила неизменное:

– Дякую, дуже смачно!

Однажды зимой мы нашли на улице бездомного щенка, которого накормили купленной в ближайшем магазине колбасой и притащили домой к Дар, увещевая родителей принять на постоянное место жительства нового члена семьи. Под нашим двойным умоляющим взором они капитулировали, и пёс остался у Дар. После долгих споров хвостатого назвали Флинтом. Мы в ту пору обе учились играть на гитаре и пели песенку о бригантине и пиратах-романтиках, сбросивших с себя бремя унылой повседневности.

Пьём за яростных, за непохожих,

за презревших грошевой уют.

Вьётся по ветру веселый Роджер,

люди Флинта песенку поют.

(Павел Коган «Бригантина»)

Флинт стал третьим неутомимым спутником в наших дальних прогулках, вымахав к лету в большого, патлатого «дворянина» с безалаберным и беззаботным характером. Дар очень любила животных. Переезд в Москву омрачился для неё расставанием с любимцем семьи, котом Проней, тоже спасённым с улицы. Хотели взять полосатого в Москву, но бабушка востребовала его к себе в Гуляйполе ловить мышей. Появление Флинта немного развеяло тоску по Проне, и Дар со всем пылом своей щедрой души взялась за воспитание нового четверолапого беспризорника. Флинт обожал её, всюду ходил за ней хвостиком, ко мне же относился со снисходительным уважением. Однажды Дар ни с того ни с сего сказала:

– Если будет война, вдруг Флинта в бомбоубежище не пустят?

– Какая война, Дар?

– Не знаю, вдруг подумалось…

Летом мы часто сидели до рассвета на балконе, погружаясь в чёрный, тёплый океан чуткого ночного безмолвия, любуясь нежным мерцанием светлячков над головой, и вездесущий аромат липового цвета пророчил нам сумасшедшую любовь. И она, конечно же, явилась. В девятом классе мы внезапно поглупели. Причина крылась в двух мальчиках из параллельного класса, дерзко возмужавших за время школьных каникул. В наши утончённо интеллектуальные беседы проникла, как коварный лазутчик-простолюдин, земная тема: что делать, если сходишь с ума от любви, а объект сердечной страсти тебя не замечает? Мы обе заказали себе в ателье новые школьные формы, решительно сменив безликий ширпотреб на эксклюзивный индпошив. Любови наши, впрочем, скоро угасли, а в красивых школьных формах мы ещё долго щеголяли на зависть всей округе.

Вечерами мы любили зажигать свечи. Дрожание их лёгкого пламени в темноте, дрожание наших голосов, когда мы делились самым сокровенным, дрожание клавиш листвы под тонкими пальцами дождя – всё было единым и единственным, больше никогда не повторившимся, грустно счастливым, настоящим. Жизнь, надевшая маску «понарошку», началась намного позже – когда и я, и Дар навсегда уехали из России, сбросившей с себя тяжеловесный скафандр с надписью «СССР». А тогда ткалось неповторимыми цветными узорами лучшее время моей жизни. Нашей жизни. Четыре школьных года – четыре времени счастья – я разделила с Дар. Нас питали «кровеносные сосуды» той реальности, которую мы сами создавали для себя, и все элементы творения были под рукой. Так сложилось, совпало, было нам даровано – взаимопонимание без оглядки, самопознание без сомнений, гармония без противоречий, солнце без туч.

Нас охватывал трепет предчувствия необычной судьбы, её звонкого многоцветия. Мы вместе писали вступление к взрослой жизни – самонадеянно, своевольно, вдохновенно многословно. Всё, что мы тогда сочинили, наколдовали, напророчили друг другу, даже не осуществившись, стало нашей силой, нашей охранной грамотой, печатью нашей избранности. Годы спустя я поняла, что подобное возможно лишь через слияние двух разрозненных местоимений «я» во всесильное «мы». Одному Атланту не удержать падающее небо. Только совместно сотворённое бытие наполнено живительными смыслами. Наш с тобой мир, Дар, с его мифами и загадками, его светом и всесилием любви, гениально сочинённый от начала и до бесконечности – бессмертен.

Что же было потом? Был последний школьный звонок. И ещё одно лето – уже за пределами школьного королевства, с чётками вступительных экзаменов, которые мы тщательно перебрали в бессонной горячке и страхе, что попадётся, конечно же, единственный невыученный билет. Но миновало и это, и нас чудесным образом выбросило из абитуриентского шторма на желанный берег ещё не обжитого студенчества. Я поступила в МГУ на факультет журналистики, Дар – в Литературный институт на художественный перевод. Годы понеслись по кругу уже на новых каруселях. Наступила та самая взрослая жизнь, к которой невозможно заранее подготовиться и приближение которой не замечаешь, но однажды ощущаешь, как защитный кокон юности истончается и исчезает, и время больше не струится неторопливо, а нервно пульсирует, и его остаётся всё меньше на стихи и задушевные разговоры. Надо всё время куда-то бежать – то на лекции, то на свидание с очередным летучим кавалером – нырять в гулкое, недовольно бурчащее чрево метро, читать кучу бесполезных книг, навязанных устаревшей программой обучения, запоминать ненужные имена.

А потом Советская империя, казавшаяся непоколебимой, в одночасье распалась. Реальность предстала в виде разрозненных фрагментов, уже не совместимых друг с другом. Мир погрузился в хаос. Закрылось конструкторское бюро, где работал отец Дар, а её маму сократили в каком-то «рогакопытном» НИИ. После недолгих сомнений семья решила вернуться в Украину, и Дар перевелась на заочное отделение Литинститута. За день до её отъезда мы полночи сидели на кухне в полупустой квартире на Кутузовском проспекте, ставшей вдруг безлико казённой без книг и картин. Растерянный Флинт бегал по комнатам, натыкаясь на сумки и чемоданы, и жалобно поскуливал, плохо понимая, что происходит. Мы тоже ещё толком не осознавали, куда несёт нас водоворот истории, сменившей ленивое течение на разрушительное буйство. Одно было очевидно: привычные декорации бытия поменялись, жанры трагедии и комедии уродливо смешались на сцене, наскоро сколоченной из фанеры, а старый театр, когда-то добротно строившийся на века, навсегда исчез под обломками империи. И надо играть чужие роли.

Наше прошлое, ставшее вдруг горестно бесцельным и бесценным, уже не имело связи с настоящим. И всё-таки мы с Дар упрямо укрепляли последнюю пуговицу тайного смысла, на которой едва держался, сползая с грубых солдатских плеч новой реальности, «заячий тулупчик» нашей сентиментальной юности, окутанной туманом окуджавских песен. В нашу последнюю московскую ночь мы впервые облекли в слова то, о чём раньше из суеверия не говорили: мир, созданный нами, не канет в Лету вслед за внешним миром, рушащимся на глазах. И что бы ни случилось, мы всегда будем друг у друга.

Москва осиротела без Дар. Мне стало неуютно в городе, стремительно превращавшемся в стиле Кафки в уродливое существо. Из новых лего-смыслов и понятий трудно было что-то построить. Всё мне казалось чужим, искусственным, грубо ненастоящим. Наверное, нечто подобное происходило в России после революции 1917-го, хотя оскал молодого «века-волкодава» был ещё страшнее, чем стареющего. Так или иначе, эмиграция из юности во взрослость совпала для нас с Дар со сломом времён и сменой эпох. Мы выпали из новой действительности, как негодные винтики из системы. Я уже собиралась уехать к Дар в Украину, найти там работу – вместе мы бы легче переносили кафкианские трансформации действительности – но судьба распорядилась иначе. Она поймала меня, как зазевавшегося кузнечика, сачком любовного гипноза и отправила замуж в Данию, благо железный занавес к тому времени окончательно проржавел и пал. Всё, как это часто бывает на главных жизненных переправах, произошло с необратимой театральной быстротой.

Дар тоже вскоре вышла замуж. Наши сыновья родились с разницей в полгода, и мы обе оказались сумасшедше заботливыми родительницами, нисколько не озабоченными воспитательными стандартами. Мы и детей своих учили видеть мир во всём его противоречивом разнообразии, не гасили в них чувство творческой свободы. Мы писали друг другу живые письма – как и в старые добрые времена, когда Дар уезжала летом к бабушке в Украину. Теперь почтовые голуби вдохновенно летали между Киевом и Копенгагеном – кто бы раньше мог себе такое представить? Я сохранила все письма Дар. И те, где на старых советских конвертах с маркой-слоганом ностальгически кивают из прошлого наши полузабытые девичьи фамилии. И те, где штамп международной пересылки соседствует с нашими новыми фамилиями. Мы и развелись в один год, сохранив фамилии мужей – не хотелось переоформлять множество документов. Поэтому имена на конвертах не изменились и после того, как мы обе легко перешли в статус одиноких мам, сохранив философский взгляд на вещи, дополненный приобретёнными житейскими навыками.

Мы особо и не заметили исчезновение наших мужей, подтвердив личным опытом мудрое изречение женщин, порвавших с патриархатом: мужчины приходят и уходят, а дети и друзья остаются. Главное, мы были друг у друга – и значит, первооснова бытия оставалась неизменной. Я, как и Дар, была единственным ребёнком в семье. И мои, и её родители рано умерли, а дальние родственники, седьмая вода на киселе, нами не интересовались. С годами отношения с Дар стали ещё и сестринскими. В тонкую, многоцветную ткань наших ежедневных разговоров естественно вплетались суровые нити житейских тем. Технический прогресс играл нам на руку – появились компьютеры и мобильные телефоны. Интернет любовно качал нас в своих вездесущих сетях.

Цветным косяком суетливых рыб мимо проносились годы. Мы растили сыновей, месили глину повседневности – то жёсткую, то податливую. В сосуды дней, которые трескались и разбивались, но упрямо изготавливались вновь, текли и мёд, и дёготь. Реальность давно перечеркнула красным карандашом наши школьные сочинения на тему «моё звёздное будущее». Я так и не смогла стать журналистом в чужой стране, начав учить с нуля трудный датский язык, и довольствовалась скучной офисной работой, а вечерами преподавала русский язык датчанам. Дар пришлось после развода оставить зыбкую стезю литературного переводчика и устроиться секретарём в крупную международную фирму, где ей пригодился английский, как-то незаметно выученный нами в школе.

Бывали трудные времена, за взлётами следовали падения, но мы не сдавались, упрямо обжигая горшки не хуже богов-белоручек. Быт не мог заслонить нам творческое бытие. Мы писали стихи и выпускали в мир, как оперившихся птенцов, собственные книги. Мы приникали к святым источникам искусства, уходя от повседневности на просторы живописи, музыки, литературы.

Мы ездили друг к другу в гости – Копенгаген и Киев стали городами-побратимами. Наши сыновья подружились и вели активную переписку, обмениваясь прекрасной подростковой чепухой. Мы с Дар смеялись: родись у нас мальчик и девочка – обязательно бы поженились и скрепили наше «лицейское братство» общими внуками, правнуками и так далее – в бесконечность.

Мы полностью растворились в наших сыновьях, и нам было трудно отпускать их во взрослую жизнь. В наших разговорах всё чаще звучала тема мудрой Мавры, которая, исполнив своё предназначение, должна с улыбкой сделать шаг в сторону, пропуская вперёд своенравное чадо, не хватая его за подол и не указывая путь. Давалось нам это нелегко. Удивлённо наблюдая, как отплывает в открытое, неспокойное море хрупкий «бумажный кораблик» нами сотворённой жизни, мы прислушивались к грустной тишине пустых квартир и не находили себе места. Нам казалось, что мы как будто опять вернулись в молодость, в то состояние невесомой и «невыносимой лёгкости бытия», когда можно полностью распоряжаться собой, но что-то мешает этим насладиться. Наверное, потому, что в молодости это чувство было сродни свободе, а в зрелости – одиночеству. Но мы с Дар не были одиноки. Мудрое высказывание незамужних женщин было с печальным юмором подкорректировано:

– Дети тоже приходят и уходят в свою жизнь, но остаются друзья.

На двадцатипятилетие сына Дар мы последний раз полетели с подарками в Киев. Два красивых молодых человека и две вечно юные женщины сидели за праздничным столом, шутили, строили планы на будущее, договаривались летом встретиться в Копенгагене – проверить, не подросла ли Русалочка. Потом прошли по Крещатику до самой Бессарабской площади, любуясь самоцветами огней, вдыхая морозный февральский воздух. До войны оставалось две недели.

24-го февраля 2022 года на рассвете без объявления войны российская армия начала бомбить Киев.

Война началась на рассвете –

чтобы больше народу убить.

Спали родители, спали их дети,

когда стали Киев бомбить.

(Слова из песни на стихи Бориса Кованя, написанной 22 июня 1941 г.)

Бомбы летели в Дар, в её сына, в наше прошлое и настоящее, в нашу юность, в Гоголя, в русский язык, в готовую вот-вот расцвети весну, во всё самое близкое и дорогое.

В то страшное утро, искалеченное необратимостью случившегося, Дар сказала мне:

– Ты ни в чём не виновата.

– Виновата, – ответила я ей.

Через несколько дней сын Дар вступил в ряды территориальной обороны. Через месяц он погиб. Но Дар об этом не узнала – её не стало днём раньше. Дар всегда было нужно кого-то спасать, вытаскивать из беды, утешать и возвращать к жизни. Так она была устроена. И поэтому меня не удивило её решение стать волонтёром, помогающим бездомным животным. Число спасённых душ, начавшееся с Прони и продолжившееся Флинтом, росло и привносило в жизнь Дар важный смысл. Вырастив сына, она должна была продолжать о ком-то заботиться, к кому-то спешить. И вот в её киевской квартире стали появляться подобранные на улице животные – кошки и собаки – больные, истощённые, запуганные, потерявшие доверие к человеку. Дар их выхаживала, лечила, окружала любовью, находила им хороших хозяев. На выходные она ездила в приют под Киевом, привозила животным корм, чистила клетки, выгуливала собак.

Когда началась война, город окружила военная техника, перекрыв проезды к приюту. Животные были обречены на медленную смерть без еды и воды. Дар места себе не находила, плакала, вслух разговаривала с каждым из своих питомцев – ей казалось, что так она поможет им выжить. Страшно медленно тянулись дни. Через неделю Дар не выдержала. Я умоляла её не рисковать, подождать ещё немного, но она не могла больше ждать. Она села в свою старенькую машину и поехала спасать живые души. Дар верила, что с ней ничего не случится. Она сказала мне: «Обещаю, всё будет хорошо». Недалеко от приюта Дар попала под сильный обстрел и погибла на месте. К ней с облака спустился Флинт, посадил её на спину и вознёсся с ней в рай. Как потом вознеслись в рай и все животные приюта – никто не выжил: волонтёры добрались до них только через три недели. Война равнодушно снимала свою смертельную жатву, никого не щадя.

А я осталась на земле – обугленной и осиротевшей. 24-го февраля мир раскололся на две части: до и после. Эпоха до войны была разная, во многом чужая, часто непонятная, её уродовали шрамы противоречий, и всё-таки у неё был человеческий облик. Эпоха войны 21-го века потеряла человеческое лицо. Моральная капсула, в которой мы жили почти восемь десятилетий, огороженные христианской заповедью «не убий», оказалась по дьявольской иронии разбита страной, больше всех пострадавшей от фашизма. И теперь в этой стране священники ратуют за убийство, а тюрьмы переполнены протестующими против войны. Мир разделился на людей, ужаснувшихся происходящему, и нелюдей, оправдывающих братоубийство. Кровавый маскарад, где зло изобретательно меняет маски, привёл человечество к новой русской рулетке. И теперь остаётся только гадать: взлетит вся планета на воздух или нет по воле нового царя-Ирода.

Как всё безрадостно и бездарно без тебя, Дар. Как пусто. Мы хотели с тобой встречаться с правнуками, но не встретились даже с внуками. У тебя не будет внуков, Дар. Так решил новый царь-Ирод. Решил не только за тебя – за тысячи украинских женщин. Он отменил выпускные балы во дворах школ, белые свадебные платья, безоблачное первое сентября. Он сжёг альбомы с семейными фотографиями и птичьи гнёзда на деревьях, всплескивающих обугленными ветвями.

Незадолго до войны струны на моей гитаре, которую ты ещё в школе подарила мне на день рождения, оборвались. Я тогда не придала этому значения, а сейчас понимаю, что Вселенная предупреждала меня о беде. Вот уже почти год я наблюдаю, как абсолютное зло пишет кровавыми чернилами свою новейшую историю. У мира теперь один фон – красно-чёрный. Это цвета войны, смерти и горя, новый стендалевский мотив бытия. И лишь одному я рада. Тому, что меня давно уже нет в городе нашей юности, из которого сейчас летят приказы убивать твою страну – её мужчин, женщин, стариков, детей, животных, дома и города. Но ты напрасно боялась, Дар – с первого дня войны животных пускают в метро и подвалы домов, превратившиеся в бомбоубежища. Беженцы покидают Украину и берут с собой Проню и Флинта, и других животных. Они несут их на руках, в хозяйственных сумках, везут на тележках мимо разбомблённых домов, пустых глазниц окон, слепо глядящих в прошлое и будущее, мимо могильных холмиков во дворах. Украинцы не оставляют своих. И поэтому твоя страна непобедима, Дар.

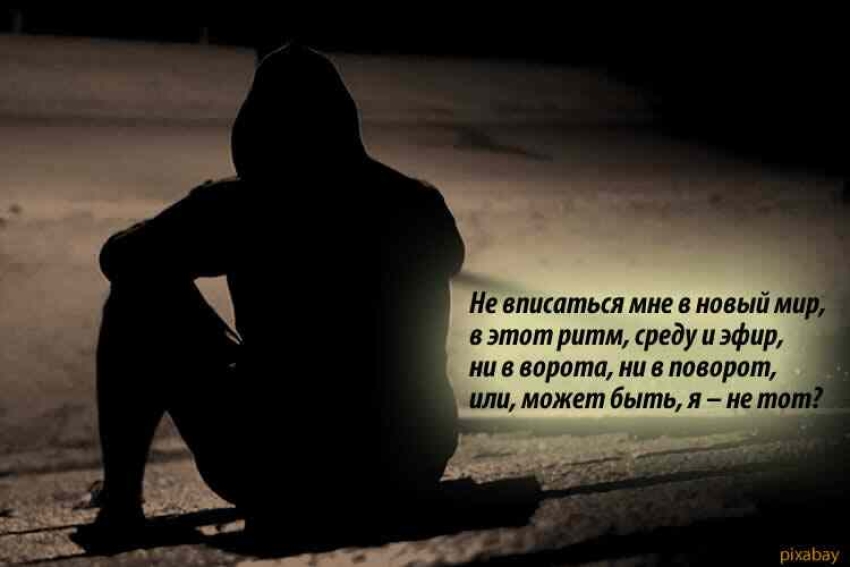

Но мне уже никогда не вернуться к жизни. К той жизни, которую мы с тобой вместе создавали, населяя высокими смыслами, которую мы любили. Мой внутренний мир окончательно разошёлся с миром внешним. Я не знаю, взлетит ли эта планета на воздух в самое ближайшее время, отправившись в вечные тартарары, или мне ещё предстоит избывать здесь своё земное существование, но я знаю одно: война, отнявшая тебя у меня, отняла и дар любить жизнь, радоваться солнцу, искать в волнах сирени на счастье шестилепестковые соцветия. Война отняла у меня Родину и гордость за то, что Гоголь писал на русском языке. Война лишила меня права без стыда смотреть в глаза украинцам.

Вижу тебя на майском балконе нашей юности, Дар, в лунном свете нашего семнадцатилетия – в другом тысячелетии и летоисчислении, за день до последнего школьного звонка. Я кладу тебе голову на плечо, и мы слушаем ночь, тишину, прошлое и будущее. Кубок настоящего наполнен радостью до краёв. Цветной клубок жизни необъятен, и вязание только начато.

А помнишь, как мы катались на пароходике по Днепру летом после окончания школы – красивые, восторженно самоуверенные, одарённые поэтическим всевидением? Как счастливы мы были тогда – две мудрые дурочки, не подозревавшие, как страшен мир. Мы пребывали в защитном коконе юности, в розовых садах иллюзий. Теперь, гуляя в одиночестве вокруг старинного замка Кронборг, я всё явственнее слышу в безликом шелесте травы гамлетовскую дилемму – быть иль не быть? Два последних слова кажутся мне теперь полнозвучнее первого. Зачем приходить в мир, где царь-Ирод отнимает у миллионов людей прошлое и будущее, где совсем рядом гробики-лодочки с погибшими детьми тихо вплывают в землю? Смертельная «лотерея» бесконечна: Герника, Дрезден, Мариуполь... Зачем пытаться намывать золотые крупицы малых радостей в бездонных кровавых реках? «На твой безумный мир один ответ – отказ». (Строка из стихотворения М. Цветаевой «О слёзы на глазах…»).

Мы не наговорились с тобой, Дар, не нажились, не надышались. Меня тоже убили на этой войне. Лучшую часть меня – убили. В тебе был мой свет, для тебя звенели колокольчики моей радости. Теперь на лугах нашего прошлого – танки. И наши страны – заклятые враги. Но наша сроднённость – я это знаю – сильнее ненависти, которую разжигает война.

Я никого не любила так, как тебя, Дар.

Я тебе дуже люблю. Люблю тебе назавжди. Я не можу зрозуміти, що тебе немає.

Мне не уговорить себя – подожди, потом когда-нибудь, за гранью бытия, в солнечных лучах бессмертия, в нежной прозрачной бестелесности мы опять будем вместе. Мне нужны твои глаза рядом, твой голос, пшеничная прядь волос, твой смех, Дар.

Война не заканчивается. Кубок радости пуст. Клубок жизни стремительно уменьшается.

Зло продолжает свивать чёрную паутину смерти, ловить грубыми сетями мир.

Всё обречённее шелестит трава у замка Кронборг…

Нина ГЕЙДЭ