К читателю.

Я не стремился к подробному изложению своего прошлого, многие имена, время и место действий изменены, в мою задачу входило воссоздание той атмосферы, в которой я родился, вырос и ушёл на пенсию. И сегодня, в преклонном возрасте, я с горечью осознаю, что отношусь к поколению, которое можно назвать потерянным поколением.

Для меня потерянным поколением является поколение, которое свою юность, молодость и зрелые годы провело в страхе, лжи, лицемерии и в постоянном унижении. В СССР какое бы ты положение не занимал, всегда находились те, кто держал тебя в страхе, опутывал ложью, вынуждал тебя быть лицемерным и доводил до униженного состояния. Автор

Язык политики выдуман для того, чтобы ложь звучала правдиво, убийство выглядело благородным поступком или актом возмездия, а пустословие казалось исполненным смысла.

Джордж Оруэлл

1. Диссидент или вместо вступления.

Не знаю, как у кого, но в нашей школе, в восьмом "А" классе, история считалась легким предметом. Может быть, по той причине, что преподаватель истории Мария Яковлевна Драга не особо напрягалась. Сейчас, по прошествии пятидесяти с лишним лет, понимаешь, что она просто отбывала время, вела урок спокойно, не замечая, или не придавая значения тому, что не все ученики вовлечены в учебный процесс. Ее муж, Николай Драга, занимал высокий пост председателя райисполкома, по сути, был вторым человеком в районе, и опасаться «набегов» директора школы Орлова Ивана Петровича, ей не приходилось.

В тот день, с которого берут начало мои воспоминания, на уроке истории Мария Яковлевна рассказала о своеобразном юбилее, торжественной дате в истории советского спорта. Оказывается, советской тяжелой атлетике, с этаким пафосом объявила она, в эти дни исполнилось 80 лет, и объяснила, что в свое время, а именно в 1885 году, в Петербурге одним из передовых людей того времени - Владиславом Краевским - был открыт «Кружок любителей атлетики».

-Ну и ну?! - удивился я:

- Ведь самой Советской власти к тому времени и пятидесяти лет не исполнилось?

И тут меня осенило. По аналогии, если учитывать досоветский период, то и советскому театру должно быть более 2000 лет, ведь несколько лет тому назад Армения помпезно отмечала двухтысячелетие армянского театра. Я не особый знаток истории, но одно время увлекался марками, и в моём кляссере имелись марки, посвященные этому событию. И я, как потом выяснилось, сделал первый, политически мотивированный, а потому неверный шаг в своей жизни, необдуманно воскликнув:

- А почему мы не празднуем двухтысячелетие советского театра?

И ударился в рассуждения, стал пояснять сказанное, проводить параллель с юбилеем тяжелой атлетики.

Мария Яковлевна выслушала меня хладнокровно и, ехидно изрекла:

- Оказывается, у нас в классе сидит крупнейший историк современности, а мы и не знали.

Класс стал в угоду учительнице посмеиваться. Выдержав паузу, чтобы ученики вернулись в «рабочее состояние», довольная собой, Мария Яковлевна заключила:

- А теперь, Карапетян, вернись на землю. Я все пытаюсь хотя бы одну четверку тебе поставить, чтобы четверть вытянуть, а ты где-то в облаках витаешь.

Я смутился, вспомнив о веренице троек в журнале...

Вечером мать набросилась на меня:

- Чего это ты, скандал в школе устроил?!

- Какой скандал? - удивился я.- Не было такого!

- Как ты, вот так спокойно, умудряешься неправду говорить. Подожди, отец вернется - три шкуры с тебя сдерет!

- О чем это ты, мам? – я в недоумении застыл, пытаясь сообразить, что происходит. Мысленно прокручивал весь день. Вспомнил, как на уроке химии я спорил с “химиком” Василием Яковлевичем Забросковым с каким счетом закончится предстоящий матч московского “Торпедо” с ереванским “Араратом”. Он был заядлым болельщиком “Торпедо”, а я, соответственно, болел за “Арарат”. Я, соблюдая субординацию, пассивно наседал на Василия Яковлевича, но и этот спор продолжался от силы 1-3 минуты. Затем последовал урок, как всегда интересный и содержательный. Мне нравился этот преподаватель, из-за него я и химию полюбил. Уроки он вел в непринужденной обстановке, как бы беседуя с нами, словно бы рассказывая о делах домашних. Мы с большим вниманием слушали его и неожиданный звонок об окончании урока доставлял нам даже некоторое огорчение. А потому и не укладывалось в голове, чтобы он мог донести об этом пустяковым диспуте директору школу. А эта новость потом по цепочке дошла до моих родителей.

2. Отец

Угроза, что отец с меня три шкуры спустит, меня не страшила, так как знал его мягкий, покладистый характер, его отношение к детям в целом и ко мне, в частности. Его отличало тотальное спокойствие и замкнутость, что среди шумных, вспыльчивых и резких в выражениях друзей, соседей и знакомых, считалось положительной чертой характера. За все свои детские школьные годы я получил лишь одну оплеуху. Забегая вперед, отмечу - вполне заслуженную. Насколько помнится, я учился в то время в шестом классе. У меня закончились чернила в авторучке, а я имел счастье писать не простой ручкой, а китайской, с золотым пером - подарок младшего брата моей мамы, дяди Левона. Между прочим, известного спортсмена, неоднократного чемпиона СССР по борьбе самбо. Так вот, кончились чернила и я, в надежде отыскать дома пузырек с чернилами, дабы не мотаться по магазинам, стал искать дома: осмотрел полки в складском помещении, искал склянку с чернилами среди заготовленных на зиму банок с вареньем и соленьями, заглядывал в выдвижные ящики комода, который стоял в прихожей. Затем вытряс на диван все содержимое из портфеля своей сестры: вперемежку с тетрадями и учебниками, посыпались иголки, нитки, куклы и всякая дребедень, но чернил не обнаружил. Продолжая поиски, обшарил стеллажи и шкафы на кухне, в гараж заглянул. Не оставил без внимания шкафы в столовой комнате и добрался до кабинета отца. В самом нижнем ящике его массивного рабочего стола, обнаружил... не чернила, нет - новенький пистолет Макарова, что ни на есть, весь в масле. И, забыв о чернилах, не задумываясь о последствиях, засунул эту железяку за пояс и помчался в школу.

Два дня ходил героем. На одной перемене пришло в голову выстрелить в открытое окно , произвёл потрясающий эффект. Девочки после этого очарованно «расстреливали» меня глазками, или мне так казалось. Скорее всего, хотелось, чтобы так было на самом деле. На следующий день я осмелился ещё на один выстрел: на перемене прошли на территорию школьного сада, и я выстрелил с пяти-семи метров в ствол дерева. Потом мы долго толпились у дерева, изучали дырочку от выстрела, пытались определить глубину, на которой застряла пуля. Несколько дней после исторического выстрела вся школа любопытства ради к этому дереву перебегала.

Тут двоюродный брат Микаэл объявился, попросил поносить оружие. Как ему отказать? Солидный человек, на три года старше меня. А вскоре он доверил еще более солидному, тот очевидно еще кому-то. И пистолет пропал. Микаэл испугался и рассказал своему отцу, моему дяде, а тот - своему брату, моему отцу тоесть.

Возвращается раздосадованный отец домой, а я прямо на пороге стою и как всегда ему улыбаюсь (я же не догадывался, что произошло). Здесь я и вывел отца из себя своей дурацкой ухмылкой. Он отвесил мне увесистую оплеуху и я, строго соблюдая законы физики, прямиком отлетел к противоположной стенке.

Услышав шум, вышла из кухни перепуганная мать. Отец пришел в замешательство и буркнул ей:

- Убери этого мерзавца, чтобы глаза мои его не видели.

Пистолет, конечно, нашли, вернули. Но оплеуха, первая и последняя в моей жизни, осталась и на всю жизнь запомнилась.

Запомнился мне еще вот такой случай школьных времен. В седьмом классе учительница французского языка Наталья Владимировна, одержимая мыслью добиться от меня отличного владения французским языком, стала меня прессовать. Такая язва была! Как вспомню, так и мороз по коже. Каждый день вызывает к доске и гоняет по-черному.

А какие могут быть результаты, если я после школы, как забрасывал портфель на кушетку в прихожей комнате, так только утром на следующий день, перед уходом в школу, вспоминал, что надо было бы хоть раз в учебники заглянуть.

Довела она меня до такого состояния – хоть школу бросай. К слову сказать, мои родители в начальниках ходили и особо нами не занимались. Мы были сыты, одеты, обуты - чего же еще?

И я нашел способ, как дать понять Наталье Владимировне, чтобы отвязалась от меня. Она снимала угол в частном полутораэтажном неказистом домике у одной старушки. Мы с моими друзьями, соседом Эдиком Хрояном и одноклассником Валерой Мкртчяном, вычислили ее комнату, и поздно вечером подкрались к окну. Чуть дыша и волнуясь, набрали камней побольше в обе руки, и на счет “раз, два, три” - пальнули. Атака оказалась удачной - стекло, издавая "душераздирающий" звон, стало осыпаться. Мы - ноги в руки и по домам.

На следующий день я миролюбиво смотрю Наталье Владимировне в глаза, она с тем же миролюбием вызывает меня к доске. Вечером этого дня мы повторили залп, и осколки нововставленных стекол с уже знакомым нам звоном посыпались вниз. В школе я опять тепло и преданно смотрю ей в глаза, и она отвечает тем же и опять вызывает меня к доске. "Ну, что ж, дождемся вечера": - думаю я себе.

Вечером меня от злости аж трясло, я по дороге собирал камни, выбирал покрупнее, мелкие откидывал.

Подошли к окну, заняли удобную позицию, но только успел я сказать «раз», как перед нами выросла фигура крупного мужчины. Мы с визгом, которому и разбитое стекло бы "позавидовало", рванули в разные стороны. Мне не повезло - этот мужчина почему-то в мою сторону побежал. Вероятно, все-таки в этом случае восторжествовала сама справедливость, ведь ловить нужно было именно меня. Я бежал со скоростью света, но мужчина бежал быстрее, и я, понимая, что конец известен, и как только он схватил меня за шиворот, выпалил: «Я сын Карапетяна Самсона». Понимал, что только это спасет меня от заслуженного мордобития. Отца в то время только назначили (рука не поднимается, написать “избрали”) вторым секретарем райкома партии нашего города. С этим простому люду надо было считаться. Я уже имел удовольствие не раз и не два убеждаться в преимуществах, которые кроются под словосочетанием «райкомовский отпрыск», или, как за глаза нас называли некоторые учителя, «сопливая интеллигенция». Мужчина оторопел,остановился, посмотрел на меня. Я узнал его, это был молодой инженер, которого к нам в Калинино (ныне город Ташир) на стажировку прислали. Он, немного поразмыслив, понял, что в данном случае можно нарваться и на неприятности, продолжая крепко держать за шиворот мою «светлость», молча повёл эту «светлость» в сторону дома секретаря райкома партии, Самсона Карапетяна.

К сожалению, на втором этаже свет не горел, светились только окна первого этажа. Пишу «к сожалению», потому, что я надеялся, что если отец уже на втором этаже, в своей комнате отдыхает, то молодой инженер не решится его беспокоить.

Он постучал в дверь и, подталкивая меня, вошел.

Отец сидел в кресле напротив двери, как всегда с газетой «Правда». Очевидно, изучал очередные директивы о внеочередном повышении роли партийных ячеек на местах, или как страна, возглавляемая самыми лучшими сынами отечества (в смысле - коммунистами), уверенными шагами движется от социализма к развитому социализму, намереваясь и дальше двигаться в сторону коммунизма, который уже несколько десятилетий маячит на горизонте.

Молодой инженер, увидев отца, растерялся и начал мямлить:

- Товарищ Карапетян, вы меня простите, но… Вот уже два дня… Разбивают окно… У нас маленький ребенок… Мы всю ночь не спим… Вы простите меня… Товарищ Карапетян…

Затем, набравшись духу, выпалил:

- До свиданья, товарищ Карапетян, спокойной ночи.

А отец, как уставился в Центральный орган компартии СССР, так в течение всего этого нечленораздельного монолога ни одного движения и не сделал. Такое впечатление, словно он восседает в своем любимом кресле со своей любимой газетой в полном одиночестве.

Инженер, переминаясь с ноги на ногу, постоял еще пару минут и, не зная как поступить, развернулся и вышел, осторожно прикрыв за собою дверь. На «подиуме» остался я один. Стою, понурив голову, жду, а отец, как ни в чем не бывало, продолжает читать газету. Проходит пять минут, десять – тишина, лишь слышно, как отец страницы переворачивает. Я, наконец, осмелев, делаю небольшой шаг в сторону двери - никакой реакции. Я продолжаю - еще один шаг, затем еще. Постоял у двери c минуту и тихонечко вышел.

Ни в тот вечер, ни на следующий день и вообще никогда, отец не вспомнил о том инциденте.

Надеюсь, этими примерами я смог убедить читателя в том, что отца мне менее всего следовало опасаться…

_____

А мы, оказывается, неточно вычислили комнату Натальи Владимировны, не в то окно палили. И это произошло по вине Эдика. Когда я ошибочно указал на ближайшее окно, он тут же не раздумывая согласился. Надо сказать, он поступил очень опрометчиво, а опрометчивость, как известно, в таких вопросах - не лучший советчик. И все пошло наперекосяк...

3

- Мам, ты можешь мне сказать, на каком уроке я скандалил? - наконец сообразил я спросить.

- Ой, ой, ой, - мать стала причитать и качать головой, - в кого ты такой уродился?

- Мам, ну серьезно.

- На уроке истории, на каком еще. Хватит притворяться. Из тебя невинной овечки не получится, как ни старайся!

- На истории!? Да я только один вопрос задал, а она высмеяла меня перед классом и не ответила,- столкнувшись с откровенной несправедливостью, у меня от обиды глаза на лоб полезли.

- Ух, ты какой! Оказывается, учительница высмеяла его. Какая беда-то. Какая нехорошая учительница, - всплеснула руками мама.

В это время позвонили. Мама подняла трубку и долго, молча, слушала, лишь изредка добавляла: «Ну да», «Конечно», «Естественно», «Вы правы».

Положила трубку и обернулась ко мне:

- Завтра зайдешь на большой перемене к директору.

- А его никогда на месте не бывает.

- Хватит перечить! - оборвала меня вконец расстроенная мать.

- Его постоянно все ищут, - я стал раздражаться в ответ, - то и дело слышишь: «Вы не видели Ивана Петровича? Вы не видели Ивана Петровича?»

- Будет дверь закрыта, у двери постоишь всю перемену. Понятно?!

- Понятно, - проворчал я и поднялся к себе в каморку.

У нас на втором этаже, по недосмотру проектировщиков, образовался не то чулан, не то комната, и я облюбовал ее для себя. С трудом втиснул кровать и тумбочку рядом, одним словом, обустроился, а на дверь еще и замок повесил. Мать, когда пребывала в хорошем настроении, подшучивала надо мной:

- Смотри, как бы твои миллионы не выкрали!

На следующий день на втором уроке, перед большой переменой к нам, в класс заглянул директор. Стоя в дверях, прошерстил все ряды суровым взглядом и, отыскав меня, сказал:

- На перемене ко мне зайдешь, я жду тебя.

Настроение, прямо скажем, ниже среднего. Главное, я не могу понять, что я такого натворил. Вопрос задал. Разве нельзя вопросы задавать?

Прозвенел звонок, иду, понурив голову. Поскольку дверь открыта, захожу без стука в кабинет, стою, переминаясь с ноги на ногу. Иван Петрович, словно бы не замечая меня, с серьезным видом что-то пишет. Соображаю, если сейчас прозвенит звонок на урок, как быть? Но нет, он отложил бумаги и, не глядя на меня, спрашивает:

- Карапетян, в последнее время с какими-то сомнительными пацанами тебя видят. Кто они такие?

Я еще больше растерялся:

- Да ни с кем я, кроме моих друзей, не общаюсь... с нашими соседями только - и все.

- А откуда у тебя эти мысли?

- Какие мысли? – напрягаюсь я.

- Кто тебя надоумил такие вопросы задавать?

- Какие, Иван Петрович? Я всего один вопрос задал, и всё.

- Всего один вопрос, - усмехнулся Иван Петрович, - если бы ты задал вопрос, какой полагается задавать ученикам, то и не стоял бы сейчас здесь. Ты понимаешь, что можешь подставить не только Марию Яковлевну, не только меня, но и своего отца. Ты подумал об этом?

Иван Петрович сделал паузу, чтобы я имел возможность осознать всю степень своего “грехопадения”, и продолжил:

- Ты, - он показал на меня пальцем, чтобы я не сомневался в том, что речь именно обо мне идет, - добьёшься того, что тебя из школы попросим. Отправишься коров пасти. Но и там ты не сгодишься, там тоже грамотные нужны, коров считать надо уметь.

От нахлынувшего волнения я стал всхлипывать, накатились слезы, и тут меня прорвало, завыл, как волк, попавший в капкан. Слезы градом… реву, не стесняясь. Иван Петрович встал с места, подошел ко мне и стал гладить по голове:

- Ну все, все, успокойся, успокойся. А впредь думай головой, ты ведь взрослый уже. Рассказывает вам Мария Яковлевна о тяжелой атлетике, вот о тяжелой атлетике и задавай вопросы. И нечего отсебятиной заниматься.

Я стал успокаиваться, мягкая рука и спокойный голос Ивана Петровича возымели надо мной действие, и я, продолжая всхлипывать, спросил:

- А что, есть вопросы, которые нельзя задавать?

Иван Петрович, тяжело вздохнув, вдруг ожесточился:

- Таких вопросов нет, - резко ответил он, - но думать надо, Карапетян!

И продолжил на повышенных тонах:

- Думать надо. Понимаешь?!

Затем рывком развернул меня к двери:

- Иди, иди, – и, качая головой, он что-то невнятно пробормотал и, в сердцах, вытолкнул меня из кабинета.

Я, так ничего и не поняв, поплелся в класс. Навстречу шла старшая пионервожатая, товарищ Алла. Увидев мое зареванное лицо, улыбнулась:

- Ну что, диссидент, досталось тебе?

Я испуганно посмотрел на нее, низко опустил голову, и пошел дальше. «Что это она сказала? - подумал я.- Как это она обозвала меня? Что такое диссидент?»

На следующий день проходил мимо газетного киоска. Там тётя Люся работает, она всегда мне еженедельник «Футбол» оставляет. Думаю, дай-ка спрошу, что это за слово.

-Здравствуйте, теть Люсь. Вы не знаете, что означает такое слово… Вчера меня обозвали этим словом…

- Каким словом?

- Вот, выскочило из головы… Только что ведь помнил…

- Я тебя научу, как быть в таких случаях. Вспомни, в какой обстановке, или по какому поводу оно прозвучало.

- Меня товарищ Алла этим словом обозвала.

- Эта старая дева? От неё ничего хорошего не жди, - махнула рукой тетя Люся.

- Ну как, вспомнил?

- Нет, забыл, тёть Люсь, как вспомню, спрошу, - стушевался я окончательно.

____

Вспомнил я это слово лишь лет пять спустя, став московским студентом.

4. Москва. Главный корпус Московского педагогического института.

Большой перерыв между парами. Коридор гудит как растревоженный улей. Весь курс высыпал поразмяться - без малого человек сто-сто двадцать. Энергичным и озорным студентам тяжело высидеть шесть пар подряд после летних каникул. Кругом хохот, нецензурная речь, шелест тетрадей, стук каблучков, сигаретный дым и громкие приветствия. Я стою у стены в группе ребят, которые восторженно делятся своими подвигами за выходные дни и заметил Валентину Семеновну, зам. декана нашего факультета, белолицую женщину со вздернутым носиком и с огромными зелёными глазами. Она пробиралась в толпе, раздвигая студентов и высматривая кого-то.

Но вот, Валентина Семёновна, загадочно улыбаясь, протиснулась между плотно стоящими юными телами, дышащими энергией, задором и пропитанными сигаретным дымом, и приблизилась ко мне на достаточно близкое расстояние. Настолько близкое, что я, признаюсь, растерялся, ведь до сих пор она практически не замечала меня и никаких признаков фамильярности не проявляла.

Она, как правило, приветствовала меня, вернее отвечала на моё приветствие, когда случалось идти навстречу друг другу, как говорится лоб в лоб, небольшим кивком головы, при этом глядя либо под ноги, либо рассеянно по сторонам.

Теперь же подошла и цепко схватила меня за руку, словно опасаясь, как бы людское море не поглотило меня и я не затерялся в толпе.

- Вот ты-то мне и нужен! – пробасила она, обдавая меня теплом своего тела и азартно стреляя изумрудными глазами.

- Вот смотри, - выпалила она и, заигрывая, помахала перед моим лицом, слегка задевая мой армянский нос, помятым листком бумаги, вырванным из тетради в клеточку.

- Валентина Семеновна, не издевайтесь, - пробурчал я совершенно озадаченный и обескураженный её поведением.

- Всё, всё, гарачый джыгит, смотри, - она развернула лист бумаги с текстом в мою сторону.

На помятом листке с трудом прочитывалось небрежно написанное неизвестное мне имя и номер телефона .

- А кто это - Виктор Урин? – не понял я.

- Как, - воскликнула, продолжая жеманничать, Валентина Семёновна, - ты не знаешь Виктора Урина?! Как можно не знать Виктора Урина!? Автора восемнадцати книг! Ты меня убил! - и торопливо добавила :

- А впрочем, и я его не знаю, но это не важно. Он поэт. Автор многих книг. Член Союза и так далее, приглашает к себе в гости. Я сразу о тебе подумала, перепиши номер.

Затем, сообразив, что переписка номера займет немало времени, пока я схожу в аудиторию за бумагой и ручкой, она сунула мне в руку смятый листок с адресом.

- Только не потеряй. Позвони ему. Потом расскажешь.

И, словно старый закадычный друг, подмигнула и поспешила в сторону деканата.

5. Виктор Урин

Сразу после занятий я отправился на поиски двухкопеечной монеты, чтобы позвонить с телефона-автомата, автору восемнадцати книг, теряясь в догадках, что ему от меня нужно. Выторговал двушку в газетном киоске. Вернее, выменял. Киоскерша поставила условие: беру четыре экземпляра газеты «Социалистическая индустрия» и на сдачу получаю двухкопеечную монету.

Когда сделка состоялась, я тут же, демонстративно, у нее на глазах, свалил газеты в ближайший мусорный ящик и поспешил к телефонной будке. Встал в очередь, в полном неведении, кому я намереваюсь звонить и, что должен сказать, а главное, что ответят мне.

В Москве, в те годы, с телефонной связью не было проблем, так что минут через сорок и моя очередь подошла. Не успел я за собой закрыть дверь кабины, как мне в спину зашипели:

- Кацо, не тяни только.

Стал набирать номер в полной уверенности, что мне не ответят и придётся, не отходя далеко от телефонных будок, неопределенное время болтаться. Установленные в районе нашей общаги три телефона-автомата вот уже с месяц виновато смотрят на прохожих. Два с оторванными трубками, а третий являл собой жалкое зрелище, и без содрогания на него смотреть невозможно было. Как трактором прошлись по нему, или разгневанные молодчики кувалдами поработали.

Но нет, ошибся. Прозвучало несколько гудков, раздался долгожданный щелчок, монетка упала вовнутрь аппарата и послышался прерывистый голос:

- Я слушаю.

- Здравствуйте, - запинаясь и волнуясь, начал я,- мне передали ваш номер телефона… и сказали вам позвонить…

- Ты поэт? – перебил меня голос.

- Да, я пишу стихи…

- Отлично. Завтра нас ждут в издательстве “Молодая гвардия”. Мы готовимся, приезжай. Это тот день, который год кормит. Записывай адрес.

- Сейчас, сейчас, только ручку достану, - вконец растерялся я. С трудом отыскал ручку в портфеле, вытащил, не глядя, первую же попавшуюся тетрадь и приготовился записывать.

- Метро «Аэропорт», улица 1-ая Аэропортовская 24, квартира 41. Записал? Приезжай!

- Я уже выезжаю.

- Молодец!

И на том конце бросили трубку.

Я, обескураженный неожиданным приглашением, одной рукой застегиваю портфель, второй придерживаю массивную дверь телефонной будки и выхожу с озадаченным лицом.

Очередь, видя мое состояние, заволновалась.

- Ну что, соглашается!? – злорадно-ехидно пробасил один.

- Не дрейфь, кацо, ты у неё не первый и не последний,- бросил двухметровый, но тощий, как швабра, с большущей головой мужчина, приняв меня за грузина.

- Я армянин, - отпарировал я ему.

- А какая хрен, разница! - загоготал тот.

- Ты не слушай их, иди, иди, - поддержала меня сердобольная старушка и добавила. - Посмотрите, какой он счастливый.

Что и говорить, она была права. Короткий разговор и последующее приглашение от незнакомого человека, да не от рядового жителя Москвы, разнорабочего, там или, в лучшем случае слесаря, третьего разряда, а члена Союза писателей, повторюсь, автора восемнадцати книг. К тому же этот "везунчик" не был избалован подобным вниманием даже со стороны близких людей, и это счастье не могло не отразиться на его, то есть на моём лице. Но я всё ещё пребывал и в полной растерянности - не мог осмыслить состоявшийся разговор. Повинуясь внутреннему инстинкту, я, не спеша, побрел к ближайшей станции метро «Фрунзенская».

Сейчас, по истечении лет, мне трудно передать то состояние, в каком я пребывал, - какая-то легкость, уверенность, целый ряд непривычных для меня ощущений. Я уже понимал, что из телефонной будки вышел совершенно другой человек, и что в моей жизни начинается нечто новое, до сих пор неизведанное.

Свободных мест в вагоне метро имелось предостаточно. Но я не стал садиться и, держась за поручни, мерно покачивался в такт движению вагона, всю дорогу улыбка не сходила с моих губ. Я улыбался неведомо чему, и мне было приятно на душе, хотя и понимал, что со стороны выгляжу, может быть и нелепо.

А вот и станция «Аэропорт», вот она 1-ая Аэропортовская улица, дом 24. Роскошное здание, отметил я про себя, добротная постройка сталинских времен. И действительно, лестничная площадка необычно широкая, потолки высокие, дубовый паркет и резные двери ручной работы. В просторном зале квартиры прямо на стене крупными буквами впечатано двустишие:

«Тот жалок, низок, некультурен,

кого не принял Виктор Урин».

Но это я вперед забежал и описываю, как квартира выглядела, а пока я только добрался до пятого этажа, нажал на кнопку звонка и слышу громкий мужской голос:

- Откройте дверь, к нам кто-то пришел.

Дверь со скрипом отворилась и в образовавшийся проём высунула голову миниатюрная, хрупкая на вид девушка. Она измерила меня с ног до головы и полюбопытствовала:

- Вы к Урину?

- Да, да - поспешно выпалил я, опасаясь, как бы моё долгое размышление в поисках оригинального ответа не обернулось неприятными последствиями, такая дама часами изучать мою физиономию не станет - дверь может внезапно и захлопнуться.

- Проходите, чего уж там, - пропела она устало, слегка покачивая головой и хлопая густо накрашенными ресницами, которые смотрелись как бабочки средней величины, опустившиеся на её белоснежное лицо. Затем она широко распахнула дверь и предложила войти, не освобождая прохода. Пришлось протискиваться в квартиру, стараясь не задеть некоторые выпуклости гостеприимной дамы, в квартиру.

Как я и подозревал, элитная квартира оказалась набитой молодыми людьми и более напоминала производственное помещение. Одни пилили, другие вырезали, третьи клеили. На кухне истерично визжал напильник и при этом раздавался задорный женский смех. Двое студентов, откровенно скучая, слонялись из комнаты в комнату, к месту и не к месту лезли с советами, и, искоса посматривая на Урина, изображали показушную занятость, но остальные добросовестно трудилась.

В коридоре я заметил прислоненные к стене, очевидно, готовые стенды. Но моё внимание отвлекли две кучерявые головы представителей африканского континента, с растопыренными ушами. Обладатели кучерявых волос высунулись из гостиной и, не церемонясь, стали рассматривать меня, хлопая широко раскрытыми глазами, как бы спрашивая:

- А ты чего приперся?»

Я, почувствовав себя неловко, отвернулся в сторону, но в это время откуда-то сзади, как мне показалось, из спальной комнаты, донесся уже знакомый мне мужской голос:

- Все, все, все отдыхаем. Релакс пять минут.

И в проёме двери спальни появился мужчина лет пятидесяти. Увидел меня, неприкаянного, развел руками.

- Проходи, чего же ты стоишь! Девочки, помогите ему раздеться.

Тут же две девушки, словно бы ждавшие отдельного указания, краснея и стесняясь, взялись обслужить нового “волонтёра”. Увидев, как девушки заворковали вокруг меня, он громко распорядился:

- Затем сюда пройдешь, - махнул рукой и исчез за дверью.

Избавившись от своего пальто, я последовал в указанную комнату. На широкой двуспальной кровати с покрывалом из гобелена, покрытого пылью и опилками, лежал огромный стенд, и несколько студентов, облюбовав себе по уголочку на стенде, усердно корпели над ним.

Я уже понял, что этот мужчина лет пятидесяти, и есть Виктор Урин. Я сразу обратил внимание на его неестественно согнутую кисть правой руки.

Спустя несколько дней, Эдмунд Йодковский, поэт - шестидесятник, расскажет мне, что это след от немецкой пули, и что Урин - фронтовик и даже имеет награду, медаль «За отвагу», и что он классный мужик, и процитирует применительно к Урину строчки, на мой взгляд, полные глубокого смысла: «Когда остается одна рука, жизнь хватают наверняка!» И что он в прошлом был женат на волгоградской поэтессе Маргарите Агашиной, авторе более полусотни книг, которая в своём творчестве лишь однажды, и то вскользь, коснулась их совместной, отнюдь не безоблачной жизни, написав вот эти строчки.

...Но не верю ничему. Только сердцу своему. Что творится в этом сердце! А тебе и не к чему.

У тебя тяжёлый нрав - Не помогут сорок трав: Всё по твоему выходит, Ты всегда бываешь прав.

Но я отвлекся.

6.

Вот этот самый Виктор Урин, оценивающим взглядом осмотрел меня и спросил:

- Как зовут тебя?

- Ваагн.

-Отли-и-и-чно, - пропел он, - а теперь смотри, завтра мы в «Молодой гвардии», но ничего еще не готово.

И он, глубоко вздохнул и потряс руками над стендами, выражая свою неудовлетворенность темпами работы:

- Из двенадцати стендов только пять имеют божеский вид. А уже девять вечера. Выбери вон из тех,- он указал пальцем на три незавершенных стенда, - и сам разберешься, что там надо делать. Если что – спрашивай. Хорошо?

- Хорошо, понял, - с готовностью ответил я.

Схватил первый же стенд, пристроился на небольшом свободном столике у окна и стал доводить его до ума.

Тут и понимать нечего. На стендах размещены фотографии, по версии советской власти, прогрессивных зарубежных поэтов, их высказывания, стихи, отрывки из прозы, биографии, автографы и прочее. И лейтмотивом всему этому - штампом впечатанный в каждый стенд - призыв к объединению отмеченных на стендах поэтов и писателей в единое международное образование.

А впрочем, я не стал во все это вникать и не особо задумывался. Главное, у меня появилась возможность прикоснуться к «большой» поэзии, пока в статусе технического работника.

За час работы я сдал "на отлично» стенд и принялся за второй. Тут только я заметил, что ряды добровольцев заметно поредели, то и дело слышался скрип, а затем хлопок закрывающейся двери. А к одиннадцати часам вечера остались мы с Уриным вдвоем. На полу валялись еще три незаконченных стенда, которыми он, к тому же, был совершенно недоволен.

Но Урин устал и с трудом держался на ногах. После небольшой паузы, когда стихли последние голоса, он обреченно спросил:

- Ты торопишься?

- Нет, - ответил я, - надо же эти, - я показал рукою на пол, - закончить.

Урин вздохнул с облегчением и заметно повеселел.

- Ты прав, конечно, – глядя на разбросанные по полу письма, ответил он.

- Виктор Аркадьевич, - все более обретая уверенность, обратился я к нему,- вы мне покажите как надо, разложите снимки и тексты и идите отдыхать, я сам, не спеша, все сделаю. До утра уж точно закончу. А вам ведь завтра еще и выступать.

Урин в знак согласия задумчиво кивнул головой:

- Мне бы с час поспать и все.

- Когда проснетесь, и ладно. Не волнуйтесь, я постараюсь сделать все, как надо. Я уже понял, что вам нужно, - заверил я его.

Он, устало хлопнув меня по плечу, разложил фотографии по стендам и отправился в комнату, не тронутую пронесшимся по квартире разрушительным ураганом под кодовым названием «Подготовка к встрече молодых прогрессивных поэтов с руководством издательства «Молодая гвардия».

К пяти утра я закончил последний стенд и, расчистив двуспальную кровать, не раздеваясь, плюхнулся на нее и мгновенно уснул.

Проснулся в девять утра от прямых солнечных лучей, бьющих в глаза и не сразу въехал, где это меня угораздило уснуть. А сообразив, легко соскочил с постели, обулся, заправил выбившуюся сорочку в брюки.

Первая мысль:

«Неужели проспали, опоздали?!»

Но из кухни доносился запах жареной картошки и бодрый голос Урина. Он, фальшивя и картавя, напевал песню военных лет:

- Бьётся в тесной печурке огонь, На поленьях смола, как слеза. И поёт мне в землянке гармонь…

Это успокоило меня и я поспешил на кухню.

- Доброе утро, Виктор Аркадьевич, - бодрым голосом обратился я с приветствием к хозяину квартиры.

- Ты знаешь, чем знаменателен этот день? – без вступления заговорил Урин, и, хитро прищурившись, по-хозяйски поставил руки в бока, - Не сегодняшней встречей в «Молодой гвардии», кстати, в «Московской правде» и в «Вечерке» уже есть информация. Это рядовая встреча в творческом плане мне ничего не даёт. Этот день для меня особый - потому, что я с тобой познакомился.

- Есть дети от спермы, - продолжил Урин, - а есть от духа. Так вот ты - мой сын от духа. В твои годы я таким же был! - заключил он и жестом, которому позавидовал бы самый лучший официант в мире, пригласил к столу.

- Мы не опаздываем? - втискиваясь в узкое пространство между столом и стулом, спросил я.

- В десять часов приедет машина от издательства, заберет стенды, Наум Евсеич распорядился, а мы на метро доберёмся. У тебя проездной?

- Нет, но вы не беспокойтесь.

- Разберёмся, - ответил Урин и принялся поглощать картошку.

7. Издательство «Молодая гвардия

Если представить московское метро подземным озером, то мы нырнули у берега «Аэропорт» и вынырнули у берега «Новослободская». А оттуда пешком, напрямую через парк, вышли к элитному респектабельному зданию, в котором располагалось издательство «Молодая гвардия».

Урин по дороге молчал, о чем-то напряженно думал. Пребывая в задумчивости, задавал сам себе вопросы и отвечал на них. Вел с кем-то беззвучный диалог. Предполагалось, что это связано с предстоящей встречей, на которую, как я понимал, он возлагал большие надежды, поэтому я молча шел рядом, пытаясь не отвлекать от обуревавших его мыслей.

Подошли к «Молодой гвардии», Урин легко распахнул дверь и пропустил меня вперед. Вахтёр, увидев нас, тут же отрапортовал:

- Виктор Аркадьевич, я вас приветствую, - и, расплываясь в улыбке, вытянулся по- военному.

- Здравствуй, Коля, рад тебя видеть, этот молодой поэт со мной.

- Какие могут быть вопросы, - продолжая улыбаться, развел руками вахтёр Коля.

- Смирнов на месте?

- Все у него в кабинете, - перешел на шепот вахтер, и интригующе добавил,- вас дожидаются.

Поднялись на второй этаж, а там в фойе вчерашние студенты развалились на мягких диванах. Увидев нас, оживились, вверх взметнулась пара рук, изображая пальцами латинскую букву "V". Кто-то негромко, чтобы избежать внимания работников издательства, прокричал «Ура-а-а-а!»

Урин подтолкнул меня к ним:

- Забирайте Ваагна и не особо шумите. Ждите.

А сам по коридору отправился дальше.

Девушки потеснились, уступив на диване место. Самая бойкая, которую я еще вчера приметил, спросила:

- Долго еще работали?

- До пяти утра.

- И Урин?

- Да, - после небольшой паузы ответил я.

- Ой, сомневаюсь,- покачала она головой и небрежно похлопала меня по колену.

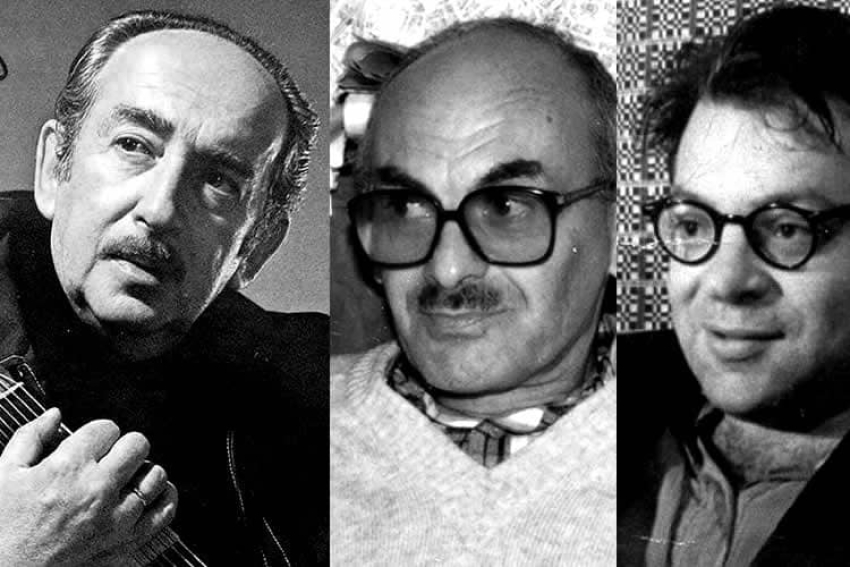

8. Расул Гамзатов

Постепенно разговорились. Естественно, повели речь о творчестве, о поэзии. Я стал осматриваться. Здание и внутри имело респектабельный вид: колонны, раскрашенные под мрамор, бронзовые люстры с канделябрами, на стенах портреты корифеев современной литературы, среди них, прямо напротив нас, портрет живого классика аварской литературы Расула Гамзатова.

Вспомнилось, по Первой программе ТВ пару дней назад показывали документальный фильм о нём, и я решил рассказать о моём впечатлении. Стал соображать - с чего начать, как подступиться, как вклиниться в общий гвалт. Вдруг, мои новые друзья замолкли и обернулись в сторону лестницы, ведущей с первого этажа на второй, - в нашу сторону шел не кто-нибудь, а сам Расул Гамзатович Гамзатов.

- Смотри, смотри, - зашушукали девушки и притихли.

В свою очередь, и он не мог не заметить длинноногих красавиц в коротких ярких юбочках и, чтобы привлечь к себе внимание, проходя по коридору, остановился у своего портрета. Удивился, якобы впервые увидев свой портрет, затем поправил рамку и нарочито глубоко вздыхая и откровенно посматривая в нашу сторону пошёл дальше.

Мы же, продолжали, затаив дыхание, рассматривать эту живую легенду и долго смотрели ему вслед, пока его плотная коренастая фигура не скрылась за поворотом.

Возобновился прерванный разговор, и одна из девушек достала из папки листок бумаги и зачитала свое новое стихотворение, в котором осуждала китайский ревизионизм (в то время сложились напряженные отношения с Китаем). Посетовала на то, что никак не может найти рифму к названию газеты ЦК КП Китая "Жэньминь жибао". Подобно героям рассказа Чехова «Лошадиная фамилия», мы принялись шевелить губами, искать к этому слову подходящую рифму.

Минут через двадцать возвращается Расул Гамзатов и уже издали сверлит глазами нашу компанию, мы все еще копаемся в сокровищнице русского языка, рифму ищем. Я, недолго думая , вскакиваю с места, и подхожу к нему:

- Расул Гамзатович, вы не могли бы нам помочь? - приглашаю его в наш круг.

Он заулыбался, подтянул живот, подошел и уселся в предложенное ему кресло.

Будущие корифеи, оказавшись рядом с такой личностью, как в рот воды набрали, во все глаза рассматривают его, не в силах и слова вымолвить. И полная тишина. Пришлось мне продолжить:

- У нашей поэтессы, - показываю рукой на автора, - проблема с рифмой - не может найти подходящую рифму к слову «Жэньминь жибао».

Гамзатов с удовольствием включился в игру и стал вместе с нами в полуслух шевелить губами:

- Жэньминь - не жми, Жэньминь - не жми, Жибао - же бабу, Жибао – же бабу, Жэньминь Жибао - не жми же бабу, не жми же бабу, не жми же бабу - затем, одаривая студенток обворожительной улыбкой, обратился к поэтессе:

- Ну как, подойдет?

Последовали аплодисменты, и даже крики "Браво!" Расул Гамзатов, довольный удачной шуткой, встал, раскланялся и отправился своей дорогой.

9.

Вскоре появилось руководство издательства вместе с Виктором Уриным. Не замечая нас, они прошли в комнату, где сияли всеми цветами радуги наши стенды. Мы притихли, пытаясь понять, о чем там идет разговор. Донеслась фраза: «Дорога ложка к обеду... Расул Гамзатович ведь ушёл».

«Так вот зачем аварец приходил, наверняка напакостил», - подумал я.

Прошло еще с полчаса утомительного ожидания. Теперь собравшиеся у стендов руководители издательства практически перешли на шепот - понимали, что мы можем стать свидетелями этого необычного обсуждения. Сквозь неплотно прикрытую дверь, мы видели агрессивную жестикуляцию рук - видимо, у чиновников, играющих судьбами писателей так же легко, как клоун жонглирует кольцами и булавами, не хватало цензурных слов. Всё говорило о том, что обсуждение вот-вот грозит выйти за рамки приличия, поскольку, то один, то другой, изображая на лице ужас, хватался за голову, а то и подносил кулак к лицу Урина.

Через несколько томительных минут представители издательства, раскрасневшиеся и расстроенные, стали покидать зал. Последним вышел Урин.

Он подошёл к нам и сел на всё ещё свободное место Гамзатова:

- Все хорошо, - сказал он, - этого следовало и ожидать. Сейчас расходимся. На днях соберемся, будем решать.

В это время вернулся один из участников обсуждения, подошел сзади к Урину, положил руку ему на плечо и наклонился к уху.

- Витя, я тебя очень прошу, позвони Луконину, поговори с ним.

- О!!! В ход пустили тяжёлую артиллерию,– загоготал Урин.

Мы рассмеялись, не понимая, о чем идёт речь, но сочли своим долгом поддержать нашего лидера.

- Вася, - торжественно и громко заявил Виктор Аркадьевич, - мы с Мишей, с Лукониным, воевали вместе, Вася!

- И всё же он ждёт твоего звонка.

- Я позвоню, но только завтра. Нет, я поеду к нему. Я хочу ему при этом в глаза смотреть. Ты будешь звонить ему?! Вот и передай, что завтра я у него буду.

Несколько минут посидели, молча, затем Урин, уже став прежним - уверенным и решительным - сказал:

- Ну что ж, диалог продолжается. Значит, договорились - пока расходимся, а в субботу - ко мне. Будем обедать.

Наташа, так звали приглянувшуюся мне девушку, подошла ко мне.

- Ты на метро?

- Да, - покорно ответил я.

10.

Чтобы читателю было легче въехать в сложившуюся обстановку, я позволю себе добавить ещё несколько штрихов к портрету Виктора Аркадьевича Урина.

Поэт-фронтовик, поэт-новатор, король импровизаций и экспромта и, наконец, поэт от Бога. Скорости его поэтического мышления завидовали многие привилегированные, обласканные властью поэты. Например, Евгений Евтушенко откровенно восхищался и цитировал уриновское стихотворение «Лидка»:

Было, Лидка, было, а теперь – нема… Все позаносила новая зима. Оборвалась нитка, не связать края… До свиданья, Лидка, девочка моя.

А Андрей Вознесенский, однажды, с восхищением воскликнул:

«Виктор – Эра! Век тореро!» И низко поклонился.

И, чтобы расставить все точки над «i» и развеять сомнения, напомню вам о том, что именно Урин стал одним из соавторов политической песни «Дружба-Фройндшафт» в честь Советско-Германской дружбы:

Нас ведут одни пути-дороги! Так народы наши говорят. Клич звенит от Одера до Волги: «Дай мне руку, друг мой, Kamerad!»

Дружба-Freundschaft, дружба-Freundschaft… и так далее

Как известно, эту песню Леонид Брежнев с Эрихом Хонеккером неоднократно исполняли, взявшись за руки, на самых высоких форумах, именуемых Съездом коммунистической партии Германской Демократической Республики, преимущественно в столице ГДР, Берлине, куда Леонид Ильич регулярно приезжал, чтобы иметь возможность в очередной раз и песенку спеть и прилюдно пооблызаться с камэрадом Эрихом.

Вместе с тем, нужно отметить, что Урин обладал неординарным и противоречивым характером. Достаточно сказать, что за всё время общения с нами, он ни разу не вспомнил ни своих друзей-знакомых из прошлой жизни, ни своих близких и родных, ни детей, хотя к нам, ровесникам его отпрысков, проявлял отеческую заботу. Вчерашний день, со всем произошедшим и всеми теми людьми, принимавшими в нём участие, для него как бы уже не существовал.

Но, я отвлекся.

11.

Вся загвоздка состояла в том, что в литературных кабинетах кресел на всех не хватало, да и сама борьба за них отличалась особенным упорством. Ведь за каждым местом расчетливая власть закрепляла ряд привилегий, а потому каждое место привлекало к себе немалое число воздыхателей. Так уж вышло, что поэт, казалось бы, идеально соответствующий по всем параметрам на одно из этих кресел, вынужден был, образно выражаясь, творить стоя, в то время, когда другие сотоварищи по литературному цеху, имели возможность смачно дымить папиросами, развалившись на этих самых предметах из дорогого мебельного гарнитура.

Именно Урин и оказался не у дел, даже профоргом не взяли, тому тоже кабинет положен. Тут бы с горечью и изречь: «Обидно, да !!!».

Однако, он не стал этого делать. Урин даже и воскликнул бы, если бы помогло, но он являл собой редкое для лирика, сочетание реалиста и прагматика, и поэтому восклицать да восхищаться отказался. (Помните, у Окуджавы: «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…») А он даже наоборот, вскинув по-ленински руку, в точности повторил слова Владимира Ильича. Кто забыл, напомню: «Мы пойдем другим путем!».

Забегая вперед, отмечу, что слова Владимира Ильича оказались плохим пророчеством. Всё человечество двигалось в одну сторону, а мы, все семьдесят лет, шли и шли другим путем.

Доверились бы ещё одному - Ивану Сусанину- больше бы пользы было. На полпути сообразили бы, что не в ту сторону путь держим, надавали бы тумаков незадачливому проводнику и вышли бы на правильную дорогу, а то шли и шли… Ведь куда пришли, помним очень даже хорошо.

Но, я опять отвлекся.

И Виктор Урин решил, раз кресел в литературном сообществе на всех не хватает, самому себе создать кресло, торжественно воссесть на этот престол, и занимать его, пока не надоест. Родилось и подходящее название: Интернациональный клуб «Глобус поэтов», то есть мы. И мы начинаем (подумать только!) строительство Олимпийской антологии мировой поэзии. Во, куда замахнулись!

В члены этого клуба попали молодые и темпераментные, в основном, как особо привилегированная каста, зарубежные студенты из Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. От нашей страны в состав президиума вошли два избранника: Василий Брусилин, с Урала и я (ваш покорный слуга) из Армении. Среди иностранных студентов особое усердие проявляли Бадрул Хасан Баблу из Бангладеш, Роберт Кваши из Того, Субхи Курди из Сирии, Лауриу Родригес де Батиста из Бразилии и хрупкая, тоненькая, как тростиночка Марьяна Мартинес с Кубы.

Но и Виктор Урин, несмотря на ранение и зрелый возраст, тоже обладал не меньшим темпераментом и юношеским задором.

И письма, адресованные прогрессивным поэтам и писателям, помчались во все концы нашей планеты. В тех письмах отмечалась необходимость объединить усилия во имя мира и прогресса на земле, во имя спасения, в конце концов, всего человечества. Предлагалось периодически - по принципу олимпийского движения - встречаться, проводить форумы, чтобы отчитываться о проделанной работе.

Зарубежные писатели и поэты получали подобные письма, и им даже не приходило в голову, что эта акция не санкционирована советским государством, а есть всего лишь личная инициатива одного одиозного поэта, а нашим советским писателям, приученным по струнке ходить, и тем более. И поэтому писательская братия в предвкушении приятного времяпровождения на этих самых форумах, дружно и с особым вдохновением засыпала Урина ответными письмами, одобряя это начинание. Урину выразил своё восхищение и широко известный, во всяком случае в СССР, кубинский поэт, лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» Николас Гильен. Так вот с его письмом Урин долгое время, как со знаменем, носился по кабинетам.

А остальные письма-отклики нашли свое отражение в изготовленных нами, с особой добросовестностью, стендах.

Но Урин здесь допустил стратегическую ошибку. Если бы он поделился с руководством Союза писателей своей идеей, то без сомнения его бы поддержали, внесли бы в план работы, его бы и назначили ответственным. Ещё и ежемесячно стружку снимали за медленное выполнение, нарушение, так сказать, графика. Но он решил потешить свое “поруганное” честолюбие иным путём, принудить капитулировать литературное руководство перед армией зарубежных лояльных к советскому режиму, а потому считавшихся прогрессивными, поэтов и писателей. И пошёл напролом. Но он не учёл одну особенность того времени - это в войну можно было идти напролом, рискуя жизнью, поднимать роту, идти в атаку. Тогда разрешалось. Теперь же он, по простому говоря, своим натиском напугал старших товарищей по возрасту и регалиям грандиозными планами, к тому же не контролируемыми Союзом писателей, а вы, читатель, берите выше - Советской властью.

12.

Вторым этапом в его до мелочей продуманной кампании стал поиск свободных, не закрепленных за конкретными лицами, или не используемых ими, кабинетов.

И здесь он сфокусировал свое внимание на издательстве «Молодая гвардия». Видимо, кто-то шепнул ему на ушко, что в этом, вызывающем уважение своей необычной архитектурной планировкой здании, есть кабинеты, которые месяцами не видят своих владельцев, попросту не используются и, чтобы не несло откровенной плесенью, раз в неделю уборщица стряхивала пыль с роскошных вальяжных кресел и на рабочих столах, в очередной раз переставляла местами чернильницы, ручки, карандаши и всякую утварь, вносила небольшие изменения, по своему разумению создавала рабочую обстановку.

И Урин решил поднажать на начальство, убедить, может, и подсластить при надобности, чтобы заполучить права на ключи от… так и просится написать “от города”, но нет - пока только от кабинета, съедаемого пылью, влачившего безрадостное существование от невостребованности и одиночества.

Ключи от кабинета являлись частью большого стратегического плана, ведь простое кабинетное кресло, как ни крути, а делает его обладателя про-государственной личностью. Одно дело, назначать место встречи в кафе и рассуждать о перспективах покорения вселенной, другое - сидя в кабинете.

И Урин разложил стенды пред очами высокого начальства, руководителей "Молодой гвардии", и еще нас привлек, для убедительности, намереваясь наглядно продемонстрировать - какая огромная и кропотливая работа ведется во имя мира и прогресса и, наконец, во имя спасения всего человечества, и под это дело вытребовать для себя возжеланное.

Неофициальным владельцем одного из кабинетов являлся пользующийся особым расположением руководства “Молодой гвардии” Расул Гамзатов, кабинет которого, как правило, пустовал. Вот его-то по этому поводу и пригласили. Он, когда понял, о чем речь идет, вскинул гордые кавказские брови и стал на пальцах объяснять, что ему крайне необходима келья еще и в этом районе города Москвы и вот почему.

- Я,- стал перечислять он, загибая пальцы, - являюсь:

Депутатом Верховного Совета Дагестанской АССР;

Заместителем Председателя Верховного Совета Дагестанской АССР;

Депутатом и членом президиума Верховного Совета СССР;

Несколько десятилетий был делегатом писательских съездов Дагестана, РСФСР и СССР;

Членом бюро солидарности писателей стран Азии и Африки;

Членом Комитета по Ленинской и Государственной премиям СССР;

Членом правления Советского комитета защиты мира;

Заместителем Председателя Советского комитета солидарности народов Азии и Африки.

Он перевел дыхание и продолжил.

Я - депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 6-11 созывов от Дагестанской АССР;

Лауреат Ленинской и Сталинской премии;

В 1962—1966 годах и в данное время - член Президиума Верховного Совета СССР;

Действительный член Петровской академии наук и искусств.

И в заключение добавил:

- У меня каждый год по две книги выходит, и нет ни одной аварской семьи, у которой на полках не стояли бы, как меня заверили в редакции газеты «Аварский комсомолец», хотя бы три из моих замечательных книг. Меня печатают на всех языках народов СССР, в том числе и на армянском, (он это особо подчеркнул)!

А в прошлом году , - здесь он поднял указательный палец правой руки вверх и, хитро усмехаясь, осмотрел присутствующих, - я подписал гневное письмо вместе с группой честных советских писателей в редакцию газеты «Правда» в адрес отщепенцев Солженицына и Сахарова;

К тому же я член правления Советского комитета защиты мира.

Сообразив, что повторяется, он сбился, перестал перечислять и загибать пальцы, просто гордо осмотрел застывших в растерянности руководителей издательства и победоносно покинул помещение, не удостоив и каплей внимания нашего Урина.

13.

На следующий день, во время перерыва, к нам в аудиторию заглянула зам. декана Валентина. Стоя в дверях, она, привстав на цыпочки, отыскала меня глазами, и этак небрежно кивнула головой, что означало, нужно срочно покинуть сие помещение и предстать перед вышестоящим начальством. Не понять этот красноречивый жест было сложно, к тому же одна из студенток, Никанорова Наташа, еще и прокомментировала. Она с сомкнутыми губами, чтобы не засветиться, насмешливо посматривая в сторону двери, сквозь зубы процедила:

- Карапетян, на выход.

Её подруга понимающе ухмыльнулась. Я, не въехав, чем обусловлено это ёрничество, прервал на полуслове очередной анекдот про армянское радио и послушно направился к выходу.

- Был у Урина ? - выказывая нетерпение, спросила Валентина.

- Да, спасибо вам, это такой необычный человек, гигант, такие у него планы…

Но нарастающую волну моего восхищения состоявшимся знакомством Валентина резко погасила:

- Сейчас некогда, после третьей пары зайдешь, расскажешь. Хорошо?

Я подобострастно закивал головой:

- Хорошо, зайду.

После шестой лекции я, влекомый общим потоком, позабыл о Валентине и, погрузившись в свои мысли, не заметил, как оказался на троллейбусной остановке. Там, в ожидании троллейбуса, и вспомнил об обещании зайти в деканат. Пришлось вернуться.

Робко постучал в дверь и нерешительно стал ее открывать. Зам. декана сидела одна за рабочим столом и что-то перебирала. Бросилось в глаза её модное пальтишко на обычно переполненной вешалке.

- Заходи, заходи, - радостно посмотрела на меня Валентина, - сейчас освобожусь...Чай будешь? - не глядя в мою сторону, продолжая перебирать листочки, спросила она.

- Спасибо, не надо.

- Какое спасибо, вон возьми чашку, сам за собой поухаживай, чай горячий и чебуреки есть, на второй полке в красной кастрюле.

Я не заставил себя долго упрашивать, тем более что уже слышал ароматный, умопомрачительный запах свежеиспеченных чебуреков. Налил себе чай, размешал сахар и, предвкушая огромное наслаждение, надкусил сочный и горячий чебурек и, урча от удовольствия, начал его медленно с упоением прожёвывать.

Попытался было одновременно начать свой рассказ, но Валентина махнула рукой:

- Ешь, потом расскажешь. И, глядя с каким удовольствием , я уплетаю чебурек, заулыбалась. - Возьми еще, а остальные заберешь с собой в общагу, вечером поужинаешь.

- Спасибо,не надо, - стал я отнекиваться.

- Да перестань, - отрезала Валентина, - что я, студенткой не была?!

Я съел два чебурека, потянулся за третьим, но вспомнил, что мне обещаны все чебуреки, и я успею ещё их съесть, тотчас же отдернул руку и стал не спеша допивать уже остывший чая.

Валентина закончила перебирать карточки, аккуратно сложила их в одну стопку. Спрятала в сейф и, оперевшись о потертое кресло, на котором еще местами угадывался бархат вишневого цвета, с нескрываемым удовольствием осмотрела меня.

- Я вам очень благодарен, это такое везение, слов нет. У него такие гигантские планы, и самое главное - мы подружились… начал я свою заготовленную речь.

- Вот и хорошо, - Валентина закивала головой и нечто вроде скептической ухмылки промелькнуло на её губах, - я рада за тебя.

Затем встала, схватила деревянную табуретку и решительно направилась к двери. По пути убрала с черного кожаного дивана две папки, закинула их на полку с книгами. Резким умелым движением вставила ножку табуретки в дверную ручку, этим самым намертво пригвоздив дверь. Затем, глядя с вожделением на меня , нащупала на стене трехклавишный выключатель, поочередно нажимая на клавиши, погасила все лампочки и, стягивая с себя блузку, направилась ко мне...

14. Наталья Лазарева

Лишь спустя полтора часа я, очумелый и изнеможденный от... усталости, но донельзя счастливый, вновь оказался на троллейбусной остановке. Еще не успел я занять очередь, как на меня налетела однокурсница Лазарева Наталья.

Эта особа являлась одной из последних, если не самой последней представительницей древнего армянского рода в Москве, прародители которой осели в столице еще с наполеоновских времен. Ее отец, Владимир Георгиевич, работал в Министерстве обороны и занимал высокую должность советника министра обороны Андрея Гречко.

Родители благожелательно относились ко мне, может быть, и с определенной целью, кто знает, но я слишком, прямо скажем, был глуп в ту пору. Такое понятие, как “брак по расчету”, то есть - иметь не только реальную возможность улучшить свои бытовые будни сегодня, но и обеспечить себя до старости беспечной и вполне презентабельной жизнью- мне тогда и в голову не приходило.

Хотя Наташа и собою была хороша, и даже красива, - о чём тут говорить. Работали бы мои мозги получше, я бы понял, что это и есть моя судьба, но увы…

Я до сих пор не знаю, сколько комнат имелось в их элитной двухъярусной квартире. Они жили втроём, общее число дверей превышало количество обитателей в три, а то и в четыре раза.

Меня приглашали, как правило, в гостиную, иногда бывал в кабинете Владимира Георгиевича и на кухне. А остальные двери куда вели, и сколько их было, до сих пор понятия не имею.

Помню восторженные реплики наших преподавателей, когда они заставали нас вдвоем коридоре.

- Ой, какая пара, как хорошо вы смотритесь!

Но мне все это до лампочки было. Не могу сказать, что нас не тянуло друг к другу, но мы часто ссорились по пустякам. Ведь и она находилась в центре внимания, в фаворе, так сказать, у ребят, и я не на обочине валялся, не был обойден этим же отношением со стороны ее подружек и однокурсниц, благо на нашем потоке меж ста двадцати девушек всего лишь пятеро ребят затесалось.

Наташа налетела на меня, как коршун, какая-то озлобленная, сердитая.

- Где это тебя носит, я уже два часа тебя ищу!

- Не понял, - в свою очередь возмутился я, - вот дура! Чего это я перед тобой отчитываться должен?

- Сам дурак, выбирай выражения. Где тебя носит?

- Тебе-то что? Что это с тобой? – продолжаю я ерепениться.

- Мама сказала, чтобы ты к нам приехал, она армянскую долму приготовила. Строго-настрого наказала, чтобы я без тебя домой не возвращалась.

- Но я впервые это слышу, - изумился я.

- Да, забыла сказать,- Наташа виновато посмотрела на меня, пытаясь сгладить возникшую неловкость, - а вспомнила только на остановке, но вижу, и ты в очереди. Ладно, думаю, в троллейбусе сообщу, но ко мне эта Галя, зараза, как банный лист прилипла и тараторит, и тараторит. Ты в очереди впереди стоял, решила в троллейбусе подойти, только смотрю: троллейбус тронулся, а ты куда-то уходишь...Мама, моя! Я на следующей сошла, и за тобой, все корпусы обскакала. В библиотеках побывала. Куда ты пропал!?

- Да дело было одно, пришлось вернуться, и задержался, - стал я отнекиваться, но, судя по выражению лица, Наташа не очень-то в это поверила.

- Ну, так едем?

- Дай твой портфель подержу, тяжелый он, - по-хозяйски ответил я ей.

15. Чебуреки

- Ваганчик, дорогой, я рада тебя видеть, - такими теплыми словами встретила нас тётя Вероника, Наташина мама. Меня всегда обезоруживала её искренняя улыбка и щедрое гостеприимство.

- Раздевайся и проходи, дорогой, - тетя Вероника рукой показала в сторону гостиной, - сейчас стол накрою и позову. Я, обласканный тёплыми словами, чувствовал себя, как дома, привычно разулся и прошел по коридору в гостиную. На журнальном столике лежали несколько номеров элитного журнала «Америка». Взял верхний, с портретом президента Никсона и стал нехотя рассматривать его.

В дверях появилась Наташа:

- Ты сегодня конспектировал логику?

- Да.

- Могу посмотреть?

- В портфеле, там желтая обложка.

Вдруг слышу удивленный возглас:

- О! Смотри-ка, у него чебуреки есть! Домашние! Откуда это у тебя?

Опять в дверях появилась Наташа, теперь уже с завернутыми в писчую бумагу чебуреками.

Фу! Час от часу не легче. Я стал лихорадочно соображать, как объяснить историю появления в моем портфеле лучшего лакомства московских студентов.

- Неужто сам приготовил?

- Ну да.

- Что-о-о-о! - это тётя Вероника не выдержала и, громко выражая свое изумление, вошла в гостиную.

- А ну рассказывай, как ты их готовишь? Что добавляешь в тесто?

- Ну-у-у-у… Вам весь процесс рассказать? Но-о-о-о, я это в секрете держу.

- Ха-ха-ха, посмотри на него. Сейчас разберемся, можно попробовать?

Тётя Вероника взяла один чебурек, откусила.

- Все понятно. Мука и вода и никаких добавок. Какой ты у меня умничка. Дай-ка я тебя поцелую.

Она подошла, проворно наклонилась, поцеловала меня в лоб и, продолжая мною восхищаться, удалилась.

Чтобы как можно скорее сменить пластинку, я попросил разрешения у Наташи позвонить.

- Сейчас принесу, - бодро ответила она, продолжая смачно жевать на ходу и раскачивая головой от удовольствия. Мне же оставалось лишь с тоскою наблюдать, как она поглощает один за другим мои, припасённые на вечер, чебуреки.

Наташа исчезла в кабинете старшего родителя и через пару минут вернулась с телефонным аппаратом на длинном проводе. Тут я сообразил, что действительно надо бы Урину позвонить. Поинтересоваться, был ли он у Луконина?

Урин тут же ответил, словно бы ждал моего звонка.

- Виктор Аркадьевич, здравствуйте, это Ваагн беспокоит.

- Кто?

- Ваагн.

На том конце провода - тишина. Очевидно, соображает, из какой оперы высветился этот Ваагн. «А говорил, от духа рожден»,- подумал я.

Но вот Урин разобрался, вспомнил:

- Ты где сейчас? – чуть ли не вскрикнул он.

- У знакомых. Виктор Аркадьевич, вы планировали к Луконину сходить.

- Вот я завтра собираюсь. Я хочу, чтобы ты тоже подъехал. Во сколько твои занятия заканчиваются?

- Завтра в три, а вообще по-разному.

- Можешь за час до ЦДЛ - (Центральный дом литераторов) доехать? Это Большая Никитская, 53.

- Могу, адрес я знаю, Виктор Аркадьевич.

- Завтра в 4 часа я тебя жду.

- Понял, буду, - повеселев, бодро отчеканил я.

Положил трубку и услышал голос тёти Вероники:

- Дети мои, обед на столе. Но сначала мыть руки.

16. Михаил Луконин.

- Витя, ты, что обалдел? Я в ужасе! Аня, как услышала, так ей плохо стало. Пришлось неотложку вызывать. Я серьезно, Витя. Кончай ты этот балаган. Все! Завязывай!

- Вы же сами меня на обочину спихнули. Не надо на меня теперь. Ты еще не такое услышишь, мало не покажется. Два года моя книга висит, а у тебя каждый год по двухтомнику выходит.

- Умоляю, не впутывай ты меня в это дело.

- Как не впутывай, это твоя прямая обязанность. Вот ты и разберись, позвони.

Михаил Луконин обреченно вздохнул, поднял трубку и принялся накручивать диск телефона.

- На память номер помнишь, - раздражаясь, стал подначивать Урин.

- Ты у меня один что ли? Приходится каждый день названивать. Алло !

- Добрый день, Сергей. Что там у вас с Уриным?.. Второй год вроде...Сколько?.. Ну, урежьте!..Так что ему передать?.. У меня сидит вот... Хорошо... И впредь внимательнее будьте к фронтовикам, обожрались вы там совсем... Ну, ну рассказывай ! Хи-хи, да не может быть... Да пошел ты…!

Луконин положил трубку, нарочито не глядя на Урина, переложил пару папок с места на место. Из одной папки достал потрепанный блокнот. Поплёвывая на пальцы, перелистал его, пару раз прошёлся от начала до конца, наконец, уткнулся в одну страницу. Выписал из нее пару строк и только затем откинулся на спинку кресла и устало посмотрел на фронтового товарища:

- Ты слышал? В план третьего квартала внес. Он тоже сука порядочная. А что делать? Вот и приходится с такими…

- Третий квартал, говоришь? - Виктор Урин покусывая губы неприятно смотрел на Луконина, затем ухмыляясь сказал, - так второй еще не начался.

- Ну, Витя, тебе не угодишь, хватит, слушай - не борзей,- Луконин поморщился, - кстати, помог бы ты мне. У тебя там молодняк вертится… Мне дачу выделили, нужно книги перевезти, послал бы пару ребят. Можешь?

- У тебя же есть дача.

- Я же сказал, переезжаю. Николая Семеновича освободилась, мне предложили.

- А что он ?

- О! Ему правительственную отвалили на Воробьевых горах. Было время - Косыгин там проживал.

- А почему не тебе, ты и рангом не ниже и вообще…

- Ой, Витя, спасибо и на этом, - отмахнулся Луконин.- Так можешь помочь?

- Позвони вниз, там мой товарищ, студент, пригласи его.

Луконин тотчас же поднял трубку внутреннего телефона и небрежно рявкнул:

- Петрович, там у тебя должен быть... - отвел трубку в сторону,- как фамилия?

- Карапетян.

- У тебя там Карапетян должен быть, молодой человек, пропусти его ко мне. И подскажи, куда идти.

- Здгавия желаю, Кузьмич! Послушай мене, Кахапетян говохите ? Есть тут один ахмян, вгоде он.

Вахтер обернулся ко мне:

- Ты Кахапетян?

- Да.

- Он самый, Кузьмич, я ему сейчас объясню, как до твоего кабинета добгаться. Не беспокойся.

- А ну, сюды иди, - махнул мне рукой вахтер Петрович, - Михаил Кузьмич тебя к себе вызывает. Я тебе так скажу, - заговорщически полушепотом закартавил Петрович, - Кузьмич - вот такой мужик, вот такой, - для убедительности Петрович поднял большой палец правой руки вверх и энергично потряс, - я его очень уважаю, и он меня уважает, чуть что, так схазу ко мне. Я ему всегда помогаю, хагактех у меня такой. Я в отца своего пошёл, он у меня тоже покладистый был. Так что, если надо, обхащайся,чем смогу – помогу. Когда я на Металлогежущем заводе на вохотах стоял, так ко мне даже зам. дигектоха обгащался. Вот так-то! Ну иди.

- Вы бы объяснили, куда…

- На тхетий этаж подымись, а там газбехешься. Кузьмич - вот такой вот мужик! - услышал я вслед.

Я, озадаченный неожиданным приглашением, теряясь в догадках что происходит, и зачем им понадобился, не стал дожидаться лифта, легко пробежался по лестницам, на третьем этаже сделал пару лихорадочных движений по коридору, и оказался перед дверью с табличкой

“М.К.Луконин Секретарь правления СП СССР”.

Открыл дверь. Напротив, у окна сидит лучезарная девица вся из себя с маленьким зеркальцем в руках, брови выщипывает. Хотел было сострить: «Мол, это вы М.К.Луконин?» Но не стал, не рискнул. Взглядом показав на боковую дубовую дверь, робко спросил:

- Мне сказали подняться… к вам.

Девица, не глядя и не отрываясь от своего занятия, кивком головы дала добро, мол, двигай налево.

Иду к двери и чувствую, как от волнения поджилки трясутся и ноги слабеют, не могу твердо ступню поставить. Неприятное, незнакомое состояние.

Осторожно открываю дверь. Захожу. Хозяин кабинета исподлобья смотрит на меня, и в спешном порядке пытается суровый взгляд трансформировать в нечто похожее на улыбку.

- Здравствуйте, - говорю я и, не получив ответа, продолжаю, - мне сказали к вам подняться.

- Ваагн, тут вот какое дело, - обращается ко мне Урин. - Мише помочь нужно, книги перевезти. Можем это организовать?

- Пожалуйста, - я радостно киваю головой, - только скажите день, куда и когда подъехать. Я начал ровно дышать, развёл плечи и спину выпрямил.

А Урин заёрзал на месте и торжествующе посмотрел на фронтового товарища.

- Решай, Миша!

- Один не справится, - не глядя ни на меня, ни на Урина, произнёс Луконин.

- Можешь пару ребят привлечь? - спросил меня Урин и обернулся к Луконину:

- Сколько тебе надо?

- Хотя бы еще двоих, а то за день не управятся. Ты помнишь мою библиотеку?

- Откуда? Я у тебя никогда и не был.

- Да, да, - Луконин поморщился, - я с квартирой спутал.

- Успокойся, я и на квартире никогда не был. Еще двоих достаточно?

- Ну! - выражая удовольствие, кивнул головой Луконин.

Вот здесь -то Луконин и принимает волевое решение обратить на меня внимание и заговорить со мной:

- В четверг, с утра, к девяти, сюда с ребятами подъехать сможешь? Отсюда на служебной поедем.

- Хорошо, - как можно увереннее отвечаю я, и настроение поднимается, да настолько, что впору бы на радостях и в пляс пуститься.

- Вот и чудно, договорились, - прерывает наш диалог и поднимается с места Урин и добавляет:

- Ваагн, обожди меня внизу, я через пару минут спущусь.

Вышел я и тут только почувствовал, что весь взмок. Достал носовой платок и старательно протер влажную шею. Платок впитал в себя обильные ручейки пота, стал мокрым, хоть выжимай. Кончиками пальцев сложил его вчетверо, спрятал в портфель, в свободное от книг отделение и, не спеша, спустился на первый этаж, в фойе. Сел на угловой диван без подлокотников, закрыл глаза и размяк от навалившейся усталости.

Стал думать, кого бы из ребят забрать к Луконину. То, что желающих найдется немало, я и не сомневался, еще и в обиде останутся, мест-то всего два, не потащу ведь за собой целую роту. Он ведь прямо сказал, что на служебной поедем, очевидно, поэтому троих и попросил. Кого выбрать-то? Обиженные появятся, это точно. Может быть, условие поставить, чтобы не особо трепались? Нереально. Вот удивятся ребята. Степа, Сергей, Володя да и Дима не прочь… У самого Луконина! Это ж надо?! А девочки? И они захотят. Если они обидятся, то это надолго. И Маша, и особенно Лариса. Да, есть над чем подумать. Вернусь в общагу, там видно будет, - так и не определившись, решил я.

В конце коридора появился Урин.

- Ваагн, идем, - замахал он руками и, не дожидаясь меня, направился к дверям.

У автобусной остановки Урин злобно выругался:

- Ублюдки, мать вашу,.. еще посмотрим, - затем обернулся ко мне:

- Не подведи, подъедь с друзьями, там на час работы. Я предупредил, чтоб вас накормили. Пусть Аня похлопочет.

- Это вы зря, Виктор Аркадьевич, лишнее это, - стал я отнекиваться.

- А как же?! – возмутился Урин.- Только так и никак иначе, пусть стол накроет. Не убудет…

Расстались мы на станции «Белорусская». Он пересел на зеленую ветку до станции «Аэропорт», а я по кольцевой - на «Проспект Мира».

17. Волонтёры

Захожу в общагу, а в фойе, прислонившись к телефонной будке, о чем-то спорят Володя и Сергей. Володя вроде упирается, а Сергей пытается его в чём-то убедить. Как всегда: Сергей излишне напорист, а Володя, наоборот, очень осторожен. Даже когда собираемся в кино, либо пикник организовать, с Володей проблемы возникают. Все ему не так и не этак.

Приближаюсь, один - белый от возбуждения, другой - красный по той же причине.

- Чего не поделили? - уверенным голосом встреваю я.

- Ну его! - махнул рукой Сергей и бросил уничижительный взгляд на Володю.

- Сергей, отвлекись, - решил я не тянуть, - слушай, есть дело. Я только что от Луконина. Поэта.

- Это он про пустой рукав писал?

- Да, но стихотворение хорошее, чего это ты.

- Допустим. И что с ним? Умирает?

- Переезжает?

- Поздравил бы от нашего имени.

- Кончай умничать.

- Ну вот, и этому не угодил, - притворно обиделся Сергей.

Я понял, что разгоряченные упрямцы на другую тему сейчас переключиться не в силах и решил плыть по течению, присоединиться к предмету их спора.

- О чем это вы? С чем Володя не согласен?-

- Я ему говорю: надо поздравить, а он - ни в какую,- стал пояснять Сергей.

И этим самым вконец меня озадачил, - Кого поздравить-то?

- Как кого?

- Ну, кого поздравить, а Володя - ни в какую?

- Что сделать?

- Поздравить ты же сказал.

- Ну да, а он - ни в какую.

- Володя, кого поздравить, о ком речь идет? – не выдерживаю я болтовни Сергея.

- Ты у него спроси. Если шариков не хватает, таким уродился, я тут при чем?

- Сергей, кончай базар. Кого поздравить?

- Ну, ты и непонятливый. Как кого? Луконина, сам же сказал, что поздравить надо.

Меня как током шарахнуло:

- А знаешь, прав Володя, не мешало бы тебе пару шариков добавить.

- И пошутить нельзя, - пошел на попятную, довольный своей плоской шуткой Сергей.

- И сам ты дурак, и шутки такие же,- вскипел я. - Ладно, тут вот какое дело. Луконин с дачи съезжает, нужно помочь книги уложить в коробки и на другой даче по полкам расставить, ему новую выделили.

- Говоришь, переезжает.

- Ну, да.

- А сколько книг у него?

- О-о-о! У него солидная библиотека.

- Так сколько же?

- Тысяч пять наберется, - наобум ответил я.

- Сколько дает?

- Что дает?

- Ну, за работу сколько обещал заплатить? Меньше трешки не согласен.

- Как заплатить? - растерялся я.

- А ты решил, что я задаром на кого-то батрачить пойду? И Володя не пойдет!

- Ты понял хоть о ком идёт речь?

- Ваагн, пошел он на хер. Только не обижайся. Он денежки лопатой гребет. В любой библиотеке его книги на полках метра полтора занимают, ты понимаешь, что это значит?

- Нет, не понимаю, пару дней назад ты ныл, что так и останемся на задворках, пока не выйдем на элиту, а теперь, когда такая возможность появилась, ты артачишься?

- Вот пойду батрачить, - занервничал Сергей, - так батраком для него и останусь. Ничего не изменится.

Я обернулся к Володе, а он молчит, но нет сомнения в том, что он солидарен с Сергеем.

- Ладно, ребята, пока, - я устало махнул рукой и поднялся к себе в комнату. Сбросил обувь и, не раздеваясь растянулся на кровати.

Совсем не ожидал я подобной реакции Сергея. Что нашло на него? Не с той ноги, видимо, 151-ый день 4-ого года 9-ой пятилетки начал.

18.

Минут через пятнадцать зашел на кухню, поставил чайник. Вдруг слышу за спиной негромкое покашливание. Повернул голову: Дима с соседнего потока в трусах, майке и громоздких ботинках на босу ногу стоит рядом и бесцеремонно меня разглядывает, а с него так и прёт хорошее настроение, весь сияет. Поприветствовали друг друга.

- Чего это ты такой бодрый? - спрашиваю.

- Какое там?! - поморщился он, - Машку только что проводил. Весь день в постели провалялись. Сил нет.

- Так вы поженитесь или разбежитесь?

- Не думаю, каждый день ссоримся.

- Понятно. Дим, я был у Луконина… да, да того самого. Не хочешь с ним познакомиться? Ему помочь надо книги перевезти.

- Переезжает?

- Дачу меняет.

- Пусть грузчиков наймет, на любом вокзале полно их.

- Я это к тому, что есть повод познакомиться.

- Допустим, познакомились, а дальше что? Если мне надо будет, в любой библиотеке встречи с писателями проходят, пригласительные билеты насильно предлагают. Пойду и познакомлюсь. Только я сам чувствую, что мне показывать еще нечего, сырой пока.

- Напрасно ты так. У тебя есть классные стихи. Не хуже чем в «Юности» печатают.

- Спасибо, конечно, но это только твое мнение,- улыбнулся Дима, - ну, бывай, я спать пошел.

Вышел я с горячим чайником, иду по коридору, мысленно перебираю имена ребят и девушек из литобъединения нашего факультета. К кому бы постучаться, думаю. У самой двери в свою комнату наткнулся на второкурсников Васю и Федю. Это крепкие коренастые ребята из города Петушки Владимирской области, которых мы за глаза петушками и зовём. Они стихи не пишут и даже не читают, но работяги, на всех субботниках за троих вкалывают.

- Ребята, подработать хотите?- неожиданно для самого себя, выпалил я.

- А чего там? – притормозил Вася.

- Книги надо перевезти с одной дачи на другую. Дают по трояку.

Федя восторженно поднял вверх оба указательных пальца:

- Мы это одобрям-с, можно попробовать.

- А когда?

- Послезавтра с утра.

- Мать мне денег не выслала, - приободрился Вася и глубокомысленно добавил, - так что годится, в самый раз.

- Только ты больше никому не говори, - встрепенулся Федя, - мы готовы.

- Учти, мы работяги, - стал наставлять Вася, - если тех хлюпиков наймешь, сам не рад будешь.

- Да я вас с утра ищу,- заверил я крепышей, - так что, замётано. Значит, в четверг в семь ноль-ноль я за вами зайду.

- По рукам, - оживились “петушки” и долго по очереди трясли мою руку.

19. Дача

В восемь тридцать наша бригада в полном составе, а именно, если расположить в алфавитном порядке, то Вася, Федя и Я добрались до входа в ЦДЛ, расположенного на Большой Никитской. Здесь нам предстояло, как оказалось, долго и с замиранием сердца ожидать появления человека, перед которым трепещет вся литературная гвардия Страны Советов и нам не мешало бы, коли мозги имеются.

Думалось, на худой конец увидим шикарную Волгу с водителем, но нас встретила снегоуборочная машина и та без водителя. Колеса на треть в мусоре погрязли, бросили её видимо, как только снега сошли, в ожидании следующего снега, да и прикорнула она, невостребованная, в ста метрах от назначенного нам места встречи.

- А чего она здесь торчит? – хором пропели мои друзья, вернее, коллеги по передислокации частной библиотеки особой важности.

- Чего это вы, как с луны свалились? Все правильно, - со знанием дела ответил я, тем самым поддержав решение коммунальных работников начать подготовку к зиме уже в мае месяце.

- Слышали ведь: «Готовь сани летом»? То-то!.

Но уже, 8.00, 8.30, 9.30, никого нет: ни машины, ни хотя бы Луконина с известием о том, что перевозка книг отменяется, вроде всё к этому идет.

- А мне как-то до одной части тела, которая пониже спины находится, будем мы сегодня работать или нет, - стал рассуждать Федя, - я вовремя приехал, нахожусь на рабочем месте. Так что свою трёшку уже имею.

- Правильно, - тут же согласился я и, развязно продолжил, - да, он заплатит, вилять не станет.

- Пусть попробует, - ухмыльнулся Федя, - я ему такое устрою, его персоналку подожгу, окна повышибаю.

- Ну и отгребёшь от трёх до пяти, - вздохнул Вася.- Подождем еще час, если не приедет, вернёмся в общагу, нам Ваагн по бутылке пива за простой поставит. Верно, говорю? - он обернулся ко мне.

- С воблой, - добавляю я.

И только тут до меня дошло, что не только за пиво, но и по “трёшке” платить не Луконин, а я должен. Чего я это вообще сболтнул… Может быть они и так бы без оплаты согласились...Но если грезящих о великой поэзии Луконин не заинтересовал, то эти деревенские пахари и подавно бы отказались. Вот оно как оборачивается, придется все же платить. Настроение изменилось, причем не в лучшую сторону.

И в эту минуту из-за поворота, словно желая отвлечь меня от неприятных мыслей, показалась «Волга» с мигалкой на макушке. Она, поблескивая перламутровыми боками, лихо развернулась и, скрипя и повизгивая тормозами, на скорости подъехала к нам. Тачка классная, что ни говори.

- Это вы к Луконину? - ухмыльнулся мужчина средних лет. - Садитесь!

Втроем втиснулись на заднее сиденье, поскольку на переднем кепка водителя лежала, которую он не решился убрать, видимо поскромничал. Тронулись, катим по Москве.

Лихо играя баранкой водитель оборачивается к нам:

- Ребята, вы уж меня не подведите, спросит, чо так поздно, скажу, вас дожидался.

Мы многозначительно переглянулись.

- Вам-то что, отработаете и баста… и неизвестно, свидитесь ли еще когда-нибудь, а мне работать, семью кормить, - он наигранно вздохнул. Но поняв, что мы не особо горим желанием поддержать его просьбу, кисло улыбнулся, разглядывая нас в зеркало.

- А чего опоздали тогда? - Спросил его Вася, - нам тоже не хочется выглядеть необязательными. Лучше вы сами со своим шефом разберитесь. Водитель на полуслове осёкся и оставил нас в покое.

Выехали за Московскую кольцевую, свернули на проселочную дорогу, ведущую к дачному поселку. Едем по потрескавшемуся асфальту с выбоинами да колдобинами, лобовое стекло в пыли, словно в тумане, впору щетки включать. Пришлось окна наглухо закрыть, чтобы не задохнуться.

А вот и Луконин стоит, нас дожидается, от пыли отмахивается, смотрит , как мы освобождаем лимузин представительского класса от пассажиров низшего сословия. Подошел, энергично, эдак торжественно, поздоровался с каждым за руку. Оказывается он такой простой, свой в доску, когда не в персональном кабинете, изумился я своему открытию. Пропустив нас вперед, Луконин обернулся к водителю:

- Коля, предупреждаю, и не пытайся валить на ребят, вовремя вставать надо.

Мы от удовольствия замурлыкали, а водитель, насупился, как провинившийся школьник, показушно опустил низко голову в ожидании, когда шеф сменит гнев на милость.