Ни ахматовской кротости,

Ни цветаевской ярости —

Поначалу от робости,

А позднее от старости.

Не напрасно ли прожито

Столько лет в этой местности?

Кто же всё-таки, кто же ты?

Отзовись из безвестности!..

О, как сердце отравлено

Немотой многолетнею!

Что же будет оставлено

В ту минуту последнюю?

Лишь начало мелодии,

Лишь мотив обещания,

Лишь мученье бесплодия,

Лишь позор обнищания.

Лишь тростник заколышется

Тем напевом, чуть начатым...

Пусть кому-то послышится,

Как поёт он, как плачет он.

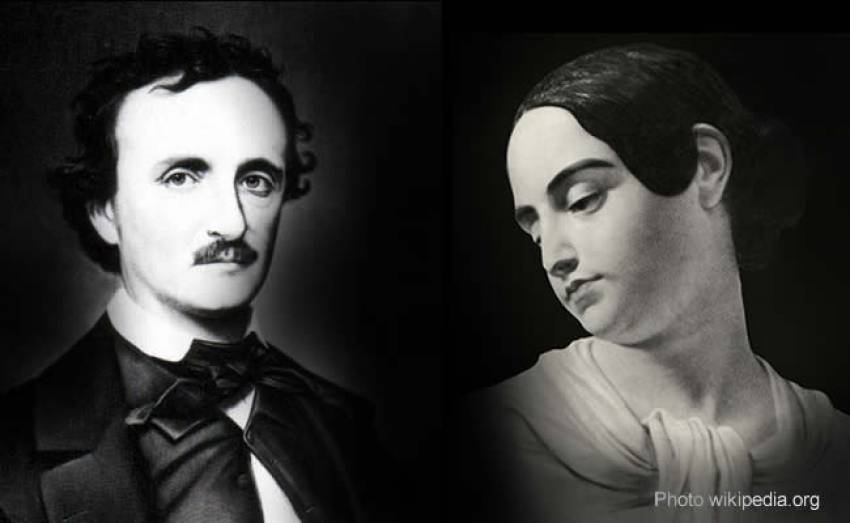

Анна Ахматова и Мария Петровых. Фото Михаила Ландмана

Такие стихи никогда не старятся. Прочитав одно, другое, хочется читать еще и еще. И больше узнать о самом авторе.

Единственная книга Марии Петровых при её жизни вышла не в Ярославле, где родилась, не в Москве, где прожила большую часть жизни, а в Армении:

«На свете лишь одна Армения,

У каждого — своя.

От робости, от неумения

Её не воспевала я...»

И названа была эта первая книга не без умысла — «Дальнее дерево». Знакомая с ранней юности со всеми ведущими российскими поэтами, сама в поэтическом лесу стояла на обочине, «дальним деревом». Написавшая первое стихотворение в детстве, рано осознавшая себя поэтом, но державшая в руках свою первую книгу в шестьдесят (!) лет, она чувствовала неловкость, как женщина, всю жизнь ходившая в неброском, увидала бы себя вдруг в чём-то ярком, привлекающем взоры.

О муках творчества, о том, как начинаются стихи, она сама сказала:

Какое уж тут вдохновение, — просто

Подходит тоска и за горло берёт,

И сердце сгорает от быстрого роста,

И грозных минут наступает черёд,

Решающих разом — петля или пуля,

Река или бритва, но наперекор

Неясное нечто, тебя карауля,

Приблизится произнести приговор.

Читает — то гневно, то нежно, то глухо,

То явственно, то пропуская слова,

И лишь при сплошном напряжении слуха

Ты их различаешь едва-едва,

Пером неумелым дословно, построчно,

Едва поспевая, ты запись ведёшь,

Боясь пропустить иль запомнить неточно...

(Петля или пуля, река или нож?..)

И дальше ты пишешь, — не слыша, не видя,

В блаженном бреду не страшась чепухи,

Не помня о боли, не веря обиде,

И вдруг понимаешь, что это — стихи.

А вот о том же в автобиографических заметках: «В шесть лет я „сочинила“ первое стихотворение (четверостишие), и это привело меня в неописуемый восторг, я восприняла это как чудо, и с тех пор всё началось, — и, мне кажется, моё отношение к возникновению стихов с тех пор не изменилось». Почему же такие горестные слова: «Не напрасно ли прожито / Столько лет в этой местности?» или «Бесценный дар поэта / Зарыла в землю я».

Осознавала, зачем явилась в свет, а писала мало. Когда стали издавать, посмертно, больше чем на сборник стихов не набирается, даже если и с переводами, и с воспоминаниями о ней. Какая же это трагедия — вынужденное молчание истинного поэта.

Только детство и было счастливым: «...Детство моё! Кажется, ни у кого не было такого хорошего... Разве только у Кати (ее любимая сестра — Ш.Ш.). До 9 лет — счастье».

Она родилась в 1908 году, значит, счастье кончилось в 1917-м. До революции жили под Ярославлем, в селе Норское, где отец, инженер-технолог, более четверти века проработал на хлопчато-бумажной фабрике. Что окружало? Неброская красота российской природы, величавая Волга, в саду — берёзы, два больших кедра, жасмин, крыжовник. «Леса кругом были чудесные», — вспоминала Мария Сергеевна.

На протяжении всей жизни сохранит она дух добра и интеллигентности, царивший в доме. Семья была большая, пять человек детей. Дочь Петровых, Ариша, прислала мне кассету с интервью Кати ярославскому радио. Катя вспоминает Марию-девочку: «Внешне хрупкая, с добрым выражением лица, с карими глазами, светлыми кудрявыми волосами. А характер был твёрдый. Она умела отстоять своё мнение. Была мужественной. Однажды Маруся, пятилетняя, отправилась к бабушке, не сказавшись матери, убежала от присмотра гувернантки... Прошла то ли лесом, то ли берегом Волги 1,5-2 км... Одна. Бабушка сидела в кресле, читала книгу и одновременно вязала. Маруся тронула её за колени и тихонечко сказала: Я убежала». (Сама была потрясена своей храбростью: полтора-два километра пройти лесом, как Красная шапочка! — Ш.Ш.)

И в юности, и в зрелые годы была мужественной, знала, что опираться надо только на самоё себя...

Никто не поможет, никто не поможет,

Метанья твои никого не тревожат,

В себе отыщи непонятную силу,

Как скрытую золотоносную жилу.

Она затаилась под грохот обвала,

Поверь, о поверь, что она не пропала,

Найди, раскопай, обрети эту силу,

Иль знай, что себе ты копаешь могилу.

Пока ещё дышишь — работай, не сетуй,

Не жди, не зови...

Когда ей было 15 лет (8-й класс), она стала ходить на собрания Союза поэтов... «Окончив школу, уехала в Москву и поступила на Высшие государственные литературные курсы... экстерном кончала Московский университет. На одном курсе со мной, — пишет Мария Петровых, — учились ставшие впоследствии замечательными поэтами Арсений Тарковский и Юлия Нейман... Много писали стихов... Молодость моя как-то странно соединяла в себе мучительную тоску и безудержное веселье. Вероятно, это у многих так. Я не носила стихи по редакциям. Было без слов понятно, что они «не в том ключе»:

Мы начинали без заглавий,

Чтобы окончить без имён.

Нам даже разговор о славе

Казался жалок и смешон.

А в дневниках с горькой усмешкой: «При жизни я была так глубоко забыта, / Что мне последнее забвенье не грозит». Вот почему все они — Юлия Нейман, Арсений Тарковский, еще двое-трое, и она, Мария Петровых, ушли «в переводы». Еще в 1934 году поэт Георгий Шенгели из Гослитиздата предложил им, молодым поэтам, поработать над переводами. И первой же переводческой работой Марии Петровых стали главы из поэмы еврейского поэта Переца Маркиша «Братья». И эта и другие работы обнаруживают зрелого мастера художественного перевода.

Из Маркиша. Картинка еврейского местечка черты оседлости:

«В трауре застыла старая криница,

Тощим журавлём с поджатой ногой,

Городишко тесно стиснули границы,

Задохнулся тракт, простёрт как труп нагой...»

А вот прямая речь одного из героев, у которого революция отнимет всё, что у него было:

Рады, что ль, собаки, что растоптан я?

Если б заболеть, лежать в горячке если б,

Если б тиф свалил в беспамятстве меня!

Чтоб мои глаза сквозь бред могли не видеть,

Чтоб моих ушей и шум не бередил!

Из Рахили Баумволь. Стихотворение «Рассвет»:

Из ничего возникла тишина,

Чей гром почти невыносим для слуха.

Часы как барабан грохочут сухо,

И гладь большого зеркала мутна:

Она облита молоком рассвета,

Нельзя узнать ни одного предмета.

Но ласточка легонько о стекло,

Как спичка, чиркнула — и стало вдруг светло.

Она много будет переводить с еврейского — снова Маркиша, потом Галкина, Борисова, Баумволь...

За год до начала переводческой работы, в 1933-м, она познакомилась с Анной Ахматовой: «Пришла к ней сама в Фонтанный дом. Почему пришла? Стихи её знала смутно. К знаменитостям тяги не было никогда. Ноги привели, судьба, влечение необъяснимое... Пришла как младший к старшему».

Г.Чулков, М.Петровых, А.Ахматова, О.Мандельштам. 1933 г. Из книги «Слово и культура», М., Советский писатель.

Через четверть века, вот так же, как младшие к старшей, придут к Марии Петровых на поэтический семинар при Союзе Писателей Толя Якобсон, Наташа Горбаневская, Миша Ярмуш, Аля Орловская и Миша Ландман.

Из дневника Марии Петровых (3 августа 1966 г.): «Не спится. Душно. Стучат поезда. Дни проходят томительно и быстро и бесплодно. Вчера днём — Миша, потом — Толя. Если бы хоть для них был толк от меня!»

С той минуты, как я разыскала в Израиле своего старого друга Мишу Ландмана, я стала просить его написать о Марии Петровых, о встречах с Ахматовой, Светловым, Чуковским. Он так долго собирался. Успел немногое. «...Под нажимом Шуламит... решился написать несколько заметок о том, что помнится...» — писал он своей давней приятельнице Инне Чайковской, ныне жительнице города Беэр-Шева. Мы похоронили его осенью 1997 года. Но он успел прислать мне почти двадцать страниц воспоминаний о Марии Петровых, правда, неотредактированных.

«Марию Сергеевну Петровых я всегда ощущал поэтом по той формуле, что дана Блоком в статье „О назначении поэта“. Поэт — это не тот, кто пишет стихами, поэт — это прежде всего человек особого склада, который по особому воспринимает мировые явления и приводит их в гармонию. Если я бы не боялся быть тривиальным, я бы сказал, что поэт — это соавтор Творца или, по формуле Пастернака, „великий бог деталей...“ И вот такой личностью для меня была Петровых, а ведь я повидал многих знаменитых людей, писавших стихи. Пастернак ощущал её особую чувствительность и напряжённый нерв восприятия жизни. Ахматова высоко ценила её, тоже, думается, именно за это.

Язык Мария Сергеевна знала до таких невыразимых тонкостей, что равных ей не было даже среди её друзей, таких мастеров поэзии, как А.Тарковский, А.Штейнберг, С.Липкин, В.Звягинцева, Д.Самойлов. Ахматова к её (Марии Петровых) мнению с особым трепетом прислушивалась».

Вернёмся к первой встрече Ахматовой с Петровых. Миша вспоминает рассказ самой Петровых: «М.С. прочла ей тогда свои первые стихи. Ахматова отнеслась к ним без особого энтузиазма, так показалось Петровых... Спустя некоторое время в общежитии, где она обитала, появилась комендантша, сказала, что к ней пришла какая-то женщина. Мария Сергеевна решила, что это кто-то из родни, вышла в чём была. И обомлела, узнав Ахматову. С этого дня и началась их многолетняя дружба. А то, что они всегда разговаривали на равных, было видно невооружённым глазом». Разве кто-то сказал об Ахматовой так ёмко, с такой ювелирной точностью и так кратко?

Ты сама себе держава,

Ты сама себе закон,

Ты на всё имеешь право,

Ни за кем нейдёшь вдогон.

Прозорлива и горда

И чужда любых иллюзий...

Лишь твоей могучей музе

По плечу твоя беда...

Это 1963 год. Ахматова ещё жива.

А вот Ахматова о Петровых: «Маруся знает язык как Бог...»

Миша стал свидетелем одной замечательной сцены. Мария Петровых была почти не известна как поэт, но очень котировалась от Москвы до самых до окраин как переводчик, была и уникальным редактором. «...Пришла вёрстка последней ахматовской прижизненной книги „Бег времени“, за нею явился некий Ибрагимов, высокий редакционный чин из „Худлита“. Явился он, скорее всего, из желания пообщаться с Ахматовой, потому что обычно за рукописью или корректурой присылали курьера. Ахматова вёрстку не отдала, что было само по себе нарушением установленного правила, а объяснением повергла онемевшего Ибрагимова в изумление:

— Мария Сергеевна ещё не видела...

Петровых становилась как бы последней инстанцией, что-то утверждающей и что-то сменяющей... Ибрагимов был в такой растерянности, что пролепетав какое-то извинение, расшаркался и ушёл. Ахматова даже не пригласила его присесть».

Пишущие и говорящие о Марии Сергеевне всегда цитируют посвящённые ей стихи Осипа Мандельштама: «Мастерица виноватых взоров, /Маленьких держательница плеч...»

Нельзя без улыбки слышать Катю, рассказывающую об ухаживаниях Мандельштама за ее сестрой: «Житья нам не давал. Приходил иногда по три раза в день. И говорил, говорил. Потом его арестовали. Надежда Яковлевна, жена Мандельштама, поехала к нему на свидание, а, вернувшись, рассказывала в ужасе: „Вы знаете, Ося сказал, он хочет, чтоб Марию Сергеевну тоже посадили, и их отправят в одно место куда-нибудь, и она там его полюбит“. Всем от этого рассказа было не по себе. Борис Леонидович, говорила в этой связи Мария Сергеевна о Пастернаке, — смотрит на меня глазами, полными ужаса и сострадания, мне становится вдвойне страшно».

С Пастернаком Мария Сергеевна, по её словам, была знакома с 1928 года. Но подружились они в Чистополе, во время эвакуации, в конце 1941 года, уже после смерти Цветаевой. Пастернак устроил ей поэтический вечер и М.С. бережно хранила объявление, написанное его рукой.

Из воспоминаний М.Ландмана:

«На вопрос, какой же он был, она отвечала:

— Очень наблюдательный. Он всегда видел мир не только внутри себя, но и вокруг. Конечно, бывал всякий, весёлый, хмурый, замкнутый. Когда переводил «Гамлета», бросил курить. Ему казалось, что курение с такой работой несовместимо. Любая его странность была естественной и даже обыденной.

Но одну его «странность» даже она не в силах была оправдать: его отношение к еврейству.

Однажды, в годы дикого разгула антисемитизма, когда, буквально на глазах всего мира, уничтожался цвет еврейской советской интеллигенции, Петровых, при встрече с Пастернаком, заговорила о происходящем. В ту страшную пору говорить на такую тему можно было только с очень близкими людьми. Пастернак раздражённо прервал её:

— Это вагон не моего поезда. Не вмешивайте меня в это.

Мария Сергеевна была до глубины души потрясена. Её — нееврейку, творившееся задевало больше, чем его, рождённого от еврейских родителей. Резко и остроумно реагировала Мария Сергеевна на слухи, будто Пастернака в детстве крестили. «Борис Леонидович придумал какую-то невероятную историю, будто бы русская нянька, тайком от родителей, отнесла ребёнка в церковь и крестила... Зачем было няньке, очевидно, простой женщине, рисковать хорошим местом службы, ради чего? И если даже предположить в ней религиозную фанатичку, то никакой церковный пастор, да ещё в царские годы, без согласия родителей, не решился бы совершить таинство крещения, даже за огромную мзду. И потом, у Бориса Леонидовича было несколько братьев и сестёр, почему же ретивая нянька выбрала одного, ведь были и другие дети?»

Как-то Миша Ландман приехал в Голицино, в Дом творчества, где отдыхала Мария Сергеевна. И снова, как уже не раз, зашёл разговор об уничтожении властями еврейской интеллигенции в период с 1948 по 1952 год. Среди друзей Марии Сергеевны всегда было очень много евреев, в том числе, и известных писателей.

— Не понимаю, — сказала Мария Сергеевна, — у какого изверга могла подняться рука убить Переца Маркиша. Он никогда не был героем моего романа, но был так неописуемо красив, что только зверь мог уничтожить такую прекрасную человеческую особь.

Галина Полонская, бывший редактор издательства «Художественная литература», хорошо знавшая Марию Сергеевну, рассказала:

«В середине шестидесятых годов Петровых случайно нашла свою любимую школьную подругу. Она очень обрадовалась встрече, но узнав, что в годы гонения на евреев, та вела себя весьма „активно“, прекратила с ней всякие отношения и при встрече не подала руку».

Назначь мне свиданье

на этом свете.

Назначь мне свиданье

в двадцатом столетье.

Мне трудно дышать без твоей любви.

Вспомни меня, оглянись, позови!

Назначь мне свиданье

в том городе южном.

Где ветры гоняли

по взгорьям окружным.

Где море пленяло

волной семицветной,

Где сердце не знало

любви безответной...

...Назначь мне свиданье,

хотя б на мгновенье,

На площади людной,

под бурей осенней.

Мне трудно дышать, я молю о спасенье...

Хотя бы в последний мой смертный час

Назначь мне свиданье у синих глаз.

Анна Андреевна Ахматова считала это стихотворение «шедевром лирики». «Назначь мне свиданье у синих глаз». Это были синие глаза Фадеева. Я не выдаю тайны, об их романе уже написано. В ранней юности я написала стихи, начинавшиеся словами: «Страничку текста выбросишь в корзину, / Страничку жизни выбросить нельзя...» Пожалуй, они уместны и в данном случае.

Все ушли....

Из воспоминаний Миши Ландмана:

«Петровых любила Фадеева. Романы у неё были и позже, очевидно, но Фадеев был для неё глубинной любовью. Об её отношении к Фадееву я узнал от Ахматовой. Причём не прямым, разумеется, текстом, а лишь намёком, жестом. А было так. Я о чём-то разговаривал с Анной Андреевной и в разговоре неодобрительно отозвался о Фадееве. А.А. тревожно, почти испуганно оглянулась и приложила палец к губам. Марии Сергеевны — слава Б-гу — в комнате не было. Фадеевская тема была табу в доме М.С., и Ахматова соблюдала это правило. Да ещё посвятила в тайну меня, постороннего для неё человека, как бы предостерегая от опрометчивого высказывания, что я с тех пор соблюдал неукоснительно».

Благодаря усилиям Фадеева она получила бывшую квартиру автора «Белой берёзы».

Когда застрелился Фадеев, и М.С. сидела у гроба, к ней подошёл Борис Леонидович Пастернак, и они долго сидели так вместе.

Судьба за мной присматривала в оба,

Чтоб вдруг не обошла меня утрата.

Я потеряла друга, мужа, брата,

Я получала письма из-за гроба...

Ей, потерявшей мужа в лагере, племяннице первого расстрелянного большевиками митрополита, как никому другому были известны деяния Фадеева, Грибачева, Софронова, Симонова. Когда М.С. вспоминала, как все эти «красавцы» когда-то поднимались в президиум, Мише хотелось добавить: «и все один другого сволочнее», но он сдерживался, чтобы не оскорбить ее чувство, ведь Фадеева она любила, а они были рядом с ним, и тень, брошенная на них, могла, ненароком, пасть и на него. Это была её беда, её ярмо...

«Только вот я этой любви не понимал, — добавляет Миша, — но, очевидно, для этого надо бы было родиться женщиной».

А ведь в неё влюблялись многие. Кроме Мандельштама, Пастернака в недолгий чистопольский период, очарованы ею были в разное время и Эммануил Казакевич, и, примерно в те же годы, во время войны и позже, Александр Твардовский, чуть позже Павел Антокольский... Словом, она была женщиной, которая вызывала сильные чувства у многих соприкасавшихся с ней людей. Кстати, и у женщин тоже. И причиной этому не только её внешняя привлекательность, но и какая-то неуловимая внутренняя сила, обаяние личности — не только ума, а какой-то потрясающей детскости и суровости, открытости и сдержанности.

У Давида Самойлова есть несколько стихотворений, посвящённых Марии Петровых, но я приведу посвящение Арсению Тарковскому:

Мария Петровых да ты

В наш век безумной суеты

Без суеты писать умели.

К тебе явился славы час.

Мария, лучшая из нас,

Спит, как младенец в колыбели.

Благослови её Господь!

И к ней придёт земная слава.

Зато на сможет уколоть

Игла бесчестия и срама.

Среди усопших и живых

Из трёх последних поколений

Ты и Мария Петровых

Убереглись от искушений

И в тайне вырастили стих.

А тоска Юлии Нейман, с которой дружила пятьдесят лет...

Любимая! О, если бы опять

Шепнуть тебе, что сколько ни мудри я,

Но эти годы будут мне сиять

Чудеснейшим из всех имён: «Мария...»

Где каждой буквой, каждой из пяти

Протянуты в грядущее пути.

Я помню сказки золочёный локон.

В предутрии, похожая на дым,

Она входила в прорезь узких окон,

Стучала в стёкла пальцем золотым.

Мешая смех и злость весёлой тролльши,

И трели брызг, и ветра крутизну,

Она кружила городом и больше

Всего была похожа на весну...

Сохранять память о поэте, значит, в первую очередь, перечитывать его стихи.

Мария Петровых

Не отчаивайся никогда,

Даже в лапах роковой болезни,

Даже пред лицом сочтённых дней.

Ничего на свете нет скучней,

И бессмысленней, и бесполезней,

Чем стенать, что зря прошли года.

Ты ещё жива. Начни сначала.

Нет, не поздно: ты ещё жива.

Я не раз тебя изобличала,

И опять ключами ты бренчала

У дверей в тайницу волшебства.

***

Д.С.

Взгляни — два дерева растут

Из корня одного.

Судьба ль, случайность ли, но тут

И без родства — родство.

Когда зимой шумит метель,

Когда мороз суров, —

Берёзу охраняет ель

От гибельных ветров.

А в зной, когда земля горит

И хвое впору тлеть, —

Берёза тенью одарит,

Поможет уцелеть.

Некровные растут не врозь,

Их близость — навсегда,

А у людей всё вкривь да вкось,

И горько от стыда.

***

Давно я не верю надземным широтам,

Я жду тебя здесь за любым поворотом, —

Я верю, душа остаётся близ тела

На этом же свете, где счастья хотела,

На этом, где всё для неё миновалось,

На этом, на этом, где с телом рассталась,

На этом, на этом, другого не зная,

И жизнь бесконечна — родная, земная...

***

Уехать, уехать, уехать,

Исчезнуть немедля, тотчас,

По мне, хоть навечно, по мне, хоть

В ничто, только скрыться бы с глаз,

Мне лишь бы не слышать, не видеть,

Не знать никого, ничего,

Не мыслю живущих обидеть,

Но как здесь темно и мертво!

Иль попросту жить я устала,

И ждать, и любить, не любя...

Всё кончено. В мире не стало —

Подумай! — не стало тебя.

***

Куда, коварная строка?

Ты льстишься на приманку рифмы?

Ты хочешь, чтобы вкось и вкривь мы

Плутали? Бей наверняка,

Бей в душу, иль тебя осилят

Созвучья, рвущиеся врозь,

Коль ты стрела — лети навылет,

Коль ты огонь — свети насквозь.

***

Что толковать! Остался краткий срок,

Но как бы ни был он обидно краток,

Отчаянье пошло мне, видно, впрок —

Я не растрачу дней моих остаток.

Я понимаю, что кругом в долгу

Пред самым давним и пред самым новым.

И будь я проклята, когда солгу

Хотя бы раз, хотя б единым словом.

Нет, если я смогу преодолеть

Молчание, пока не поздно, —

Не будет слово ни чадить, ни тлеть, —

Костёр, пылающий в ночи морозной.

***

Не взыщи, мои признанья грубы,

Ведь они под стать моей судьбе.

У меня пересыхают губы

От одной лишь мысли о тебе.

Воздаю тебе посильной данью —

Жизнью, воплощённою в мольбе.

У меня заходится дыханье

От одной лишь мысли о тебе.

Не беда, что сад мой смяли грозы,

Что живу — сама с собой в борьбе.

Но глаза мне застилают слёзы

От одной лишь мысли о тебе.

***

...Не зря, не даром всё прошло,

Не зря, не даром ты сгорела,

Коль сердца твоего тепло

Чужую боль превозмогло,

Чужое сердце отогрело.

Вообрази — тебя уж нет,

Как бы и вовсе не бывало,

Но светится твой тайный след

В иных сердцах... Иль это мало —

В живых сердцах оставить след?

Автор Шуламит Шалит

Израиль

#568 D5-D7 Мария Петровых