что всё ему достается легко – и обаяние, и слава, и ярко выраженное мужское начало, и любовь сошедшей с киноэкрана вольнолюбивой красавицы. Увидев Марину Влади во французском фильме «Колдунья», Высоцкий был околдован этой дикаркой с магической поволокой глаз. Да и чьи головы не кружились, когда она стремительно продиралась через кустарник, а сквозь разодранное о колючки платье лихорадочно дышала ее властно зовущая плоть? Володя, как Иван-царевич, подхватил Марину на лету, усадил на серого волка, несущегося в запутанной, пугающей, но только не этих двоих, чащобе всё еще продолжавшейся «холодной войны», а не покоренная доселе никем красавица прижалась к нему, как будто именно его ожидала всю жизнь.

В детстве отец-офицер, служивший в Восточной Германии, увез его с собой. И, может быть, именно там, в давящей скуке гарнизонного городка, забрезжил в мальчишке будущий певец-бунтарь, ставший воплощением насмешливого протеста против превращения всей жизни в гарнизонную. В одной из самых пронзительных его песен есть строки: «А на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты». Из хроники побегов через Берлинскую стену Высоцкий знал, как опасна нейтральная полоса, на которой тебя могут убить.

В детстве отец-офицер, служивший в Восточной Германии, увез его с собой. И, может быть, именно там, в давящей скуке гарнизонного городка, забрезжил в мальчишке будущий певец-бунтарь, ставший воплощением насмешливого протеста против превращения всей жизни в гарнизонную. В одной из самых пронзительных его песен есть строки: «А на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты». Из хроники побегов через Берлинскую стену Высоцкий знал, как опасна нейтральная полоса, на которой тебя могут убить.

Он пришел к Юрию Любимову, как Хлопуша к Пугачеву, – душа юного мятежника искала мятежника-главаря. Поэтому Высоцкий так потрясающе сыграл Хлопушу – в цепях, впивающихся в его голое тело на наклонной плахе (гениальная идея художника Юрия Васильева, тоже бунтаря). И даже в Гамлете Высоцкого проступал Хлопуша. Высоцкий мечтал сыграть роль своего друга – бывшего заключенного, а затем золотоискателя Вадима Туманова, который несколько раз бежал из лагеря.

Высоцкий сам был гениальным беглецом из несвободы в свободу собственных песен. Любимов обожал его за независимость, но только когда она не  противоречила нормальной актерской дисциплине. А у Володи тормоза иногда срывались, особенно с большого разгона, и Любимов пару раз, тоже с разгона, увольнял его.

противоречила нормальной актерской дисциплине. А у Володи тормоза иногда срывались, особенно с большого разгона, и Любимов пару раз, тоже с разгона, увольнял его.

За два дня до предпремьерного показа «Гамлета» «для папы и мамы», что актерам бывает не менее важно, чем премьера, Володя вдруг исчез, и никто не знал, где он. До спектакля оставалось полчаса. Зал уже буквально разламывался, а члены худсовета собрались в кабинете Ю.П. Любимова и смотрели на телефон. Наконец, Любимов не выдержал и встал из-за стола.

– Сядьте к телефону, Женя. Если он позвонит, лучше вам разговаривать с ним, а не мне. Но если он сорвет спектакль, больше его здесь не будет.

Сразу же зазвонил телефон, к нашему ужасу, – междугородный. Я взял трубку.

– Алло! – откуда-то издалека донесся почти детский виноватый голос. – Юрий Петрович, это я, Володя.

– Володя, это Женя Евтушенко. Где ты сейчас?

– Ой, как хорошо, что это не Юрь Петрович. Женечка, милый, я на коленях перед Юрь Петровичем и перед всеми вами. Я во Владивостоке. Позавчера загулял во внуковском ресторане, когда все другие закрылись, а там была летчицкая команда, улетавшая в ночь. Чудные ребята. Уговорили слетать вместе. Гарантировали вернуться на следующий день. А тут нелётка двое суток. Объясни, что метеоусловия так сложились. И предложи вместо спектакля почитать свои стихи. Лады, Женечка? Только ты уж упроси Юрь Петровича меня не увольнять. Я же вправду не виноват. Приеду – хоть полы в театре буду драить… – и короткие гудки.

– Вы готовы читать, Женя? – спросил припавший ухом к той же трубке Любимов.

– Готов. Только вы уж…

– Ладно, но увольнение пусть повисит денька два. Чтобы почувствовал.

Марина Влади по природе тоже была беглянкой от скуки богемно-светской жизни, щедро предложенной ей собственной славой и красотой. Она предпочла прыгнуть в распростертые руки нищего беглеца, который мог предложить ей только любовь. И она приняла ее как подарок судьбы – с презрением дикарки к богатству нищих духом. Если бы ее не было рядом с Володей, он бы погиб гораздо раньше, ибо жил и пел «на разрыв аорты».

Марина Влади по природе тоже была беглянкой от скуки богемно-светской жизни, щедро предложенной ей собственной славой и красотой. Она предпочла прыгнуть в распростертые руки нищего беглеца, который мог предложить ей только любовь. И она приняла ее как подарок судьбы – с презрением дикарки к богатству нищих духом. Если бы ее не было рядом с Володей, он бы погиб гораздо раньше, ибо жил и пел «на разрыв аорты».

Так случилось, что до того, как они встретились с Володей, я дня три был одним из гидов Марины в Москве, учил ее по вывескам и плакатам читать по-русски, хотя разговорным русским она владела очень неплохо. Ее рассмешила надпись при въезде в темный тоннель под площадью Маяковского: «Коммунизм неизбежен. В.И. Ленин», и она с недоумением и отталкивающим чувством от неприятного звука, присущим актерам, еле-еле выговорила аббревиатуру КПСС:

– Но ведь здесь же явно звучит СС, – простосердечно сказала она.

Марина тогда оставила в пионерлагере под Москвой сына-подростка, надеясь, что он найдет себе друзей среди русских ровесников. И вдруг часа в два ночи она позвонила мне:

– Женя, ты можешь сейчас же поехать со мной в пионерский лагерь, чтобы забрать моего сына? Не знаю, что там случилось, но этого требует директриса. Она говорит, что у него нервный припадок.

Мальчик сидел, затравленно забившись в угол. Увидев мать, бросился к ней на шею в слезах. Черные подусники директрисы гневно вздрагивали:

– Наши ребята всего-навсего хотели повеселить вашего сына, не лучшим, правда, способом, но от чистой души. Они поймали лягушку и стали надувать ее велосипедным насосом. Ну лопнула она – мало ли что бывает?

Марина схватила сына за руку и бросилась к двери. Полдороги она проплакала. Когда мальчик уснул, а мы всё еще ехали, Марина мне сказала:

– Ты знаешь, я сильная, но мне одной все-таки очень трудно. Я бы так хотела встретить друга, которого смогла бы полюбить, и быть с ним вместе. Но сейчас настоящих мужчин очень мало…

– Ты что, знаешь эту песню Окуджавы?

– Нет.

– Ух, какая ты счастливая, тебе еще предстоит его услышать. А Высоцкого слышала хотя бы в записях?

– Нет.

– Вот это как раз настоящий мужчина. Он и поэт, и певец, и актер «Таганки».

– А меня как раз позвали на «Таганку», – сказала Марина.

– Между прочим, его недавно в Париж приглашали с концертом, да наши не выпустили. Может, ты бы помогла с выездом? Его песни тебе должны понравиться – я уверен.

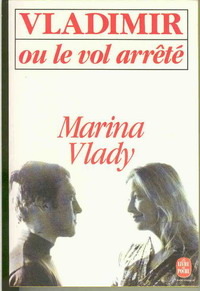

Никаким сватовством я не занимался, но хорошо помню, что Марина впервые услышала о Володе от меня. Она не упоминает об этом в своей книге. Зато  упрекает меня и заодно Андрея Вознесенского в том, что мы будто бы пальцем не шевельнули, чтобы помочь Володе издать его книгу. Но столько, как Андрей, никто не обивал пороги издательств, хотя, увы, безуспешно. Да и я каждый раз натыкался на стену. Так, после письма с ходатайством о большой пластинке Высоцкого меня вызвал В.Ф. Шауро, зав. отделом культуры ЦК той самой партии, аббревиатуру которой не могла без смущения выговорить Марина Влади. По ходу долгой изнурительной беседы он решил передохнуть и, к моему изумлению, поставил песню Высоцкого: «У братских могил нет заплаканных вдов – Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов… Но разве от этого легче?!» Мне даже показалось, что глаза собеседника увлажнились. Или это он хотел показать, что в глубине души тоже знает цену Высоцкому. И я обрадовался:

упрекает меня и заодно Андрея Вознесенского в том, что мы будто бы пальцем не шевельнули, чтобы помочь Володе издать его книгу. Но столько, как Андрей, никто не обивал пороги издательств, хотя, увы, безуспешно. Да и я каждый раз натыкался на стену. Так, после письма с ходатайством о большой пластинке Высоцкого меня вызвал В.Ф. Шауро, зав. отделом культуры ЦК той самой партии, аббревиатуру которой не могла без смущения выговорить Марина Влади. По ходу долгой изнурительной беседы он решил передохнуть и, к моему изумлению, поставил песню Высоцкого: «У братских могил нет заплаканных вдов – Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов… Но разве от этого легче?!» Мне даже показалось, что глаза собеседника увлажнились. Или это он хотел показать, что в глубине души тоже знает цену Высоцкому. И я обрадовался:

– Вот и выпустите наконец большую, настоящую пластинку. Для всех.

Но Шауро вздохнул и посуровел:

– «Я волком бы выгрыз бюрократизм» – лучше Маяковского не скажешь. Но не сразу Москва строилась. Надо проявлять выдержку и Высоцкому, и вам, – и возобновилась усыпляющая проповедь не спешить и советоваться, чтобы избежать необдуманных шагов.

Когда я составил антологию «Строфы века» для перевода на английский, Марина Влади сама вызвалась переправить машинопись за границу. Она вступила в Компартию Франции и после этого могла проходить таможню без досмотра. Хотя в машинописи ничего слишком уж нелегального не было, но для таможенников хватило бы и того, что это машинопись. Да еще килограммов десять. Мы с Володей тащили ее в сумке, держа каждый за свою ручку. Потом Марина перехватила у нас всю русскую поэзию от символистов до Бродского, соединив обе ручки и покачивая бедрами чуть больше чем обычно и блистая улыбкой, пронесла сумку через границу с такой легкостью, как будто она была наполнена лебяжьим пухом, еще и помахала нам свободной рукой. Так что русская поэзия должна быть благодарна ей не только за Володю.

Марина назвала свою книгу «Владимир, или Прерванный полет». Но все эти тридцать лет, которые мы прожили без Володи, их двойной полет на сером волке сквозь чащу домыслов, сплетен и преданий продолжался и продолжается. А из окон и на родине, и всюду, куда судьба заносит русских людей, звучат песни нашего Ивана-царевича, многие из которых станут фольклором будущего, и среди них:

А на нейтральной полосе цветы

Необычайной красоты.

Доживем ли мы до того, когда вся наша большая Земля станет нейтральной полосой, где никто никого не убивает?

Евгений ЕВТУШЕНКО

Не прерванный полет

Ты несвободины

нахлебался,

но сказкой родины

навек остался.

Иван-царевичем

летишь, не глядя,

на волке реющем

с Мариной Влади.

Что выше смелости –

сквозь кривотолки

удрать от серости

на сером волке.

Кто не высовывается,

тот будет в жиже,

а жизнь Высоцкого –

в Москве, в Париже,

и в Магадане,

и в Бодайбо.

Тебя годами

скрутить – слабо!

Царевич в свитере,

ты выжил в драме

и между свитами

и царями.

Ты познакомил

народ с народом.

Унасекомил

всех морд по мордам.

И привередливые

твои кони

страну проветривали

в разгоне.

А песни совести

и печали

к свободе собственной

нас приучали.

Кто были первыми,

те – навсегда.

Полет не прерванный –

твоя звезда.

Владимир Высоцкий

Я не люблю

Я не люблю фатального исхода,

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

Когда веселых песен не пою.

Я не люблю холодного цинизма,

В восторженность не верю, и еще –

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо.

Я не люблю, когда – наполовину

Или когда прервали разговор.

Я не люблю, когда стреляют в спину,

Я также против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий,

Червей сомненья, почестей иглу,

Или – когда всё время против шерсти,

Или – когда железом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой –

Уж лучше пусть откажут тормоза.

Досадно мне, что слово «честь» забыто

И что в чести наветы за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья,

Нет жалости во мне – и неспроста:

Я не люблю насилья и бессилья,

Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу,

И не терплю, когда невинных бьют.

Я не люблю, когда мне лезут в душу,

Тем более – когда в нее плюют.

Я не люблю манежи и арены:

На них мильон меняют по рублю.

Пусть впереди большие перемены –

Я это никогда не полюблю!

Конец 1968

* * * Я несла свою Беду

По весеннему по льду.

Подломился лед – душа оборвалася,

Камнем под воду пошла,

А Беда, хоть тяжела, –

А за острые края задержалася.

И Беда с того вот дня

Ищет по свету меня,

Слухи ходят вместе с ней – с Кривотолками.

А что я не умерла,

Знала голая ветла

Да еще – перепела с перепелками.

Кто ж из них сказал ему,

Господину моему, –

Только выдали меня, проболталися.

И, от страсти сам не свой,

Он отправился за мной,

А за ним – Беда с Молвой увязалися.

Он настиг меня, догнал,

Обнял, на руки поднял,

Рядом с ним в седле Беда ухмылялася…

Но остаться он не мог –

Был всего один денек,

А Беда – на вечный срок задержалася.

Лето 1971